Le Wankel, c’est l’avenir, pense BSA en 1969 et le groupe britannique lance à grands frais l’étude d’une moto à moteur rotatif que va reprendre NVT, Norton Villiers Triumph, après faillite de l’empire BSA en 1973. Un cadeau vraiment empoisonné.

Cliquer sur les photos pour accéder au diaporama et aux légendes

L’idée du moteur rotatif naît dans les années 30 où le docteur Félix Wankel développe à Lindau ce curieux concept d’un piston rotatif plutôt qu’alternatif. Après guerre, Félix rejoint NSU et y perfectionne son projet qui passionne tous les motoristes mondiaux. Ce moteur léger, compact et pratiquement exempt de vibrations, offre des qualités bien séduisantes en particulier pour la moto. Son problème majeur est le refroidissement du rotor interne et sa gourmandise n’inquiète alors pas trop les techniciens. La crise du pétrole n’est pas encore là.

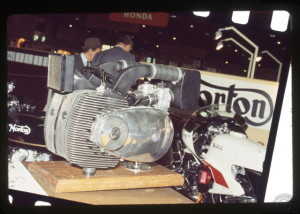

Après Curtiss-Wright pour l’aéronautique en 1958, NSU et Mazda pour l’automobile, deux marques reprennent successivement les brevets en 1960. MZ, qui développe la première moto à moteur rotatif dès 1965, puis Fichtel & Sachs qui produira la première moto rotative de série, l’Hercules 2000, en 1974. Les brevets ont entre-temps été rachetés par Yamaha, Honda, Kawasaki et Suzuki qui sera le seul à commercialiser son projet, le mono rotor RE 5 présentée au salon de Tokyo 1973. Sans oublier la très belle Van Veen 1000 OCR dont il ne sera produit qu’une dizaine d’exemplaires. Séduit, comme toute l’industrie, BSA/Triumph prend une option sur l’utilisation de ces brevets en 1969 et engage David Garside, un jeune et brillant ingénieur pour étudier la faisabilité d’une moto ainsi motorisée. L’expérimentation commence avec le monorotor Sachs de 294 cm3 que l’équipe de Garside fait passer de 18 à 32 ch et l’avenir s’annonce radieux pour ce projet sur lequel près de 240 personnes du service R&D de BSA-Triumph travaillent en 1970. Hélas, le groupe sombre et il ne reste plus que neuf personnes en charge de ce développement en 1972. Les actions BSA dévissent brutalement en mars 1973, le groupe BSA dépose son bilan et le gouvernement charge alors Dennis Poore, responsable du Manganese Bronze Holding déjà propriétaire de Villiers et AMC (AJS-Matchless-Norton), de redistribuer toutes les branches de l’énorme empire BSA qui comprend les Lancashire cars, les taxis londoniens, la construction de machines outils, et nombres d’autres activités. Denis Poore scinde le groupe en deux : toutes les productions en bonne santé passent sous l’égide du Manganese Holding et Daimler est vendu à Jaguar tandis que la moto, éternel parent pauvre, est regroupée par NVT – Norton-Villiers-Triumph (un acronyme où le nom même de BSA a disparu bien qu’il soit propriétaire de Triumph depuis 1951 !).

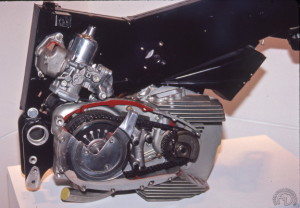

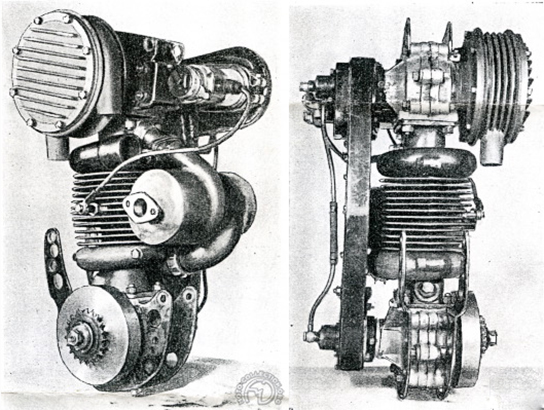

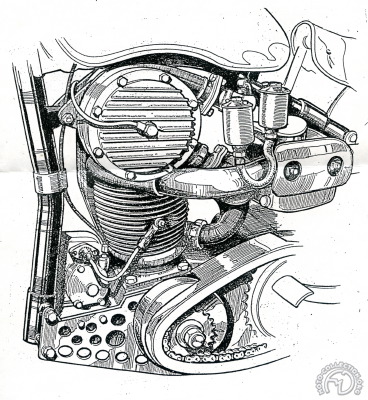

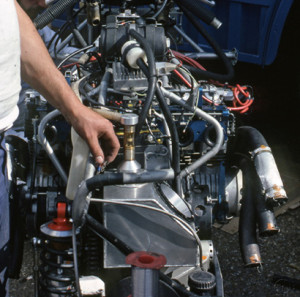

Transféré au R&D de Norton, David Garside, assisté par le célèbre Doug Hele, ancien boss technique de BSA, convainc Denis Poore, d’abandonner tous les autres projets pour concentrer ses maigres moyens sur le rotatif dont les premiers gros investissements ont déjà été réalisés par BSA. Pour tous les constructeurs planchant sur le Wankel, le gros problème est le refroidissement. Pour un même nombre de tours, il y a avec le rotatif, deux fois plus de phases de combustion que sur un moteur quatre temps à piston, le moteur est beaucoup plus compact et son rotor est bien difficile à refroidir. Sachs tenta de résoudre le problème en faisant passer l’air admis par l’intérieur du rotor, mais le mélange envoyé ensuite dans le moteur était trop chaud et faisait tomber la puissance. Garside améliore l’idée en renvoyant l’air réchauffé par son passage dans le rotor vers une chambre de tranquilisation d’environ 5 litres d’où il repart vers le carburateur avec un mélange qui est passé de 100 à 50° C.

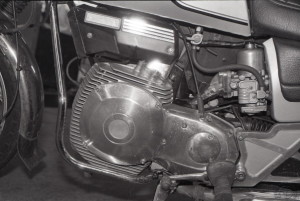

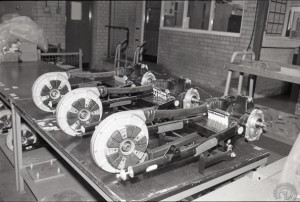

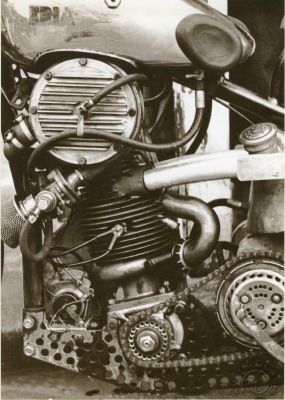

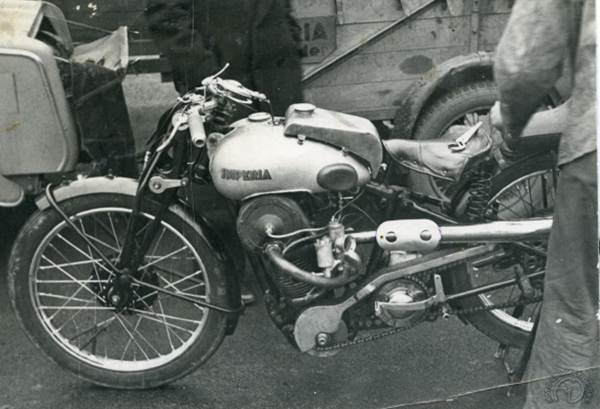

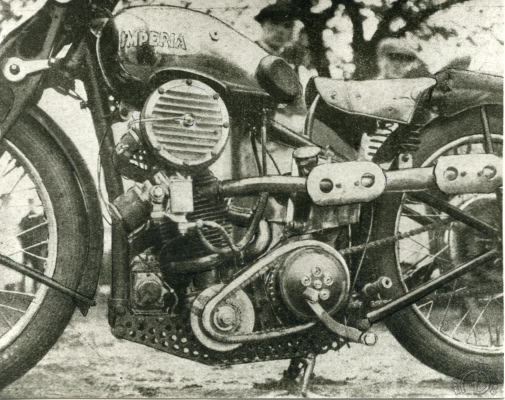

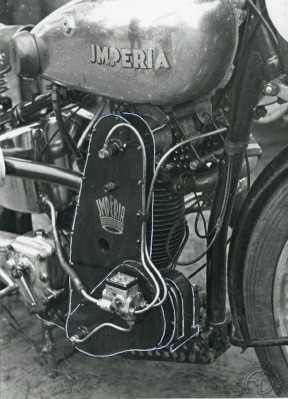

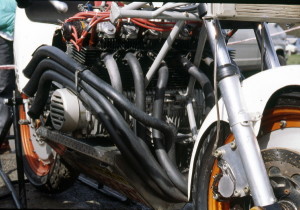

Garside et Doug Hele optent finalement pour un birotor de 588 cm3 conservant les côtes internes du monorotor de 294 cm3 précédent. Il est largement aileté et incliné de 15° vers l’arrière par rapport à son axe principal de manière à ce que la face du trochoïde située entre la bougie et l’échappement soit face au flux d’air. L’esthétique est tout à fait réussie et, c’est important, parfaitement acceptable par les motocyclistes d’alors choqués par le refroidissement liquide sans ailettes. Ce beau moteur qui pèse 45 kg est suspendu sous le cadre par deux tunnels plats en fonderie d’alu qui servent à transférer l’air de refroidissement interne des rotors vers la chambre de tranquilisation. Il est testé sur une base d’une Triumph Bandit « P39 » en 1973 qui atteint déjà les 70 chevaux puis d’une Norton en 1974 qui reprend l’habillage et l’accastillage de la Commando avec un cadre poutre supérieur et la chambre de tranquilisation au-dessus du birotor.

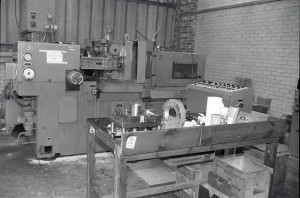

Norton rachète en 1977 les machines outils spécifiques au moteur Wankel à Sachs–Hercules et la future Rotary, devenue P42 en 1976, reçoit un nouveau cadre avec une grosse poutre supérieure rectangulaire en tôle d’acier de 1,5 mm qui fait office de réservoir d’huile de quatre litres dans sa partie arrière et de chambre de tranquilisation sur l’avant. Le birotor est accouplé à une boîte de Triumph T140. Dennis Poore est persuadé que sa « Rotary » développée à l’usine de Shenstone va remplacer la dernière Norton Commando sortie des chaînes en 1977 et ramener sa marque au premier plan en équipant des motos, des bateaux, des pompes et des générateurs, y compris, c’est prémonitoire, pour recharger les batteries de voitures hybrides à moteurs électriques.

Hélas, NVT va de plus en plus mal. En 1975, l’équipe du R&D à Kittsbridge ne compte plus que trois personnes, dont David Garside. Devenu le seul constructeur de moto à persévérer dans le rotatif avec son birotor refroidi par air, Norton continue sa mise au point de 1979 à 1982 et, en 1983, les machines de test couvrent près de 50 000 kilomètres en dix semaines avec l’assistance semi-bénévole de la police et de quelques passionnés.

Cette même année, Garside développe une version à refroidissement liquide du birotor prévue initialement pour l’aéronautique et en vend la licence à une société américaine, mais la crise met fin au projet excepté pour un monorotor NR-731 refroidi par air qui pèse à peine plus de 10 kg et développe 38 ch dont Norton vend 75 exemplaires pour des drones militaires (eh oui, déjà !).

En 1984 le birotor est enfin en production, pour la Police, et la version à refroidissement liquide est en plein développement. Ce sont pourtant des versions à air dont la RAF et la RAC commandent cent exemplaires en 1986. « Nous avons passé plus de temps à résoudre les problèmes du birotor à air qu’il ne nous en aurait fallu pour mettre la version liquide en production » se lamente Garside.

Sans moyens et avec une équipe réduite, les temps de développement sont si longs que les versions prévues sont perpétuellement en retard sur la mode et sur les puissances comparées aux modèles concurrents ; les premiers moteurs atteignent 72 chevaux, puis passent à 82 ch. Atteint par un cancer de la moelle osseuse, Denis Poore se décide à vendre la société et meurt en février 1987. C’est un jeune financier sud-africain de 35 ans, Philippe Le Roux, qui reprend les rênes de Norton Motors et décide de produire sans délai 100 unités de la version à air qui sera instantanément vendue sur catalogue en décembre 1987 pour 6000 £. Il charge ensuite Brian Crighton, ancien pilote et concessionnaire, de développer une version course avec d’indéniables succès sur circuits, mais aucune suite commerciale. En 1992, l’écurie Norton perd son principal sponsor Imperial Tobaccos. Les ultimes Norton rotatives sous les couleurs de Duckhams apparaissent en course pour la dernière fois en 1996.