Par leur politique de l’aménagement urbain et de la circulation, nos élus abiment Paris qui devient une ville qui se rétrécit implacablement. Leurs actions visent à satisfaire des habitants à l’échelle de leurs simple quartier, des résidents qui ne peuvent plus se déplacer, qui doivent désormais se limiter à un périmètre de mouvement limité pour leur bien déclaré.

Mais Paris est aussi la capitale de la France, un carrefour culturel, social et économique indispensable où on se doit d’accueillir tous les français, qu’ils soient de banlieue ou de province , tout comme aussi les visiteurs étrangers. Et aujourd’hui tout est fait pour que ce brassage indispensable au rayonnement de notre capitale ne puisse plus se faire.

Accéder au centre de la capitale depuis l’un de nos aéroport prend désormais entre 1h et 1h 30 quand on parlait de la moitié de ce temps de parcours, il y a encore cinq ans. Traverser Paris d’Est en Ouest ne se fait plus que par deux axes principaux (Les grands boulevards ou les quais rive gauche), dont le nombre de voies est réduit à une à plusieurs endroits du parcours ! Il faut donc compter près d’une heure pour relier Bastille à l’Etoile, ce qui revient à avoir doublé le temps de parcours intramuros en cinq ans. Bien évidemment cela n’est qu’un exemple parmi une multitude d’autres..

Mais le plus grave reste cette politique de la contrainte. Vu de l’hôtel de ville, on doit se déplacer à Paris à pied, en transports en commun, à vélo ou en trottinette. Que fait-on des personnes âgées ou handicapées, des professionnels chargés de matériel ou qui doivent assumer de multiples rendez-vous tous les jours? Un silence pudique et assourdissant reste la seule réponse.

La contrainte a d’abord touché l’automobile, en réduisant le nombre de voies utilisables, puis en inversant le sens de circulation des rues afin de casser les itinéraires directs et évidents, puis en réduisant violemment le nombre de places de parking, puis en réduisant la vitesse de déplacement, puis en empêchant l’enchainement des feux, puis en augmentant le prix des parkings comme des contredanses de stationnement, puis en mettant en place des verbalisations automatiques du parking sur la voie publique, comme de l’usage intempestif des couloirs de bus par caméras, puis.. car il y aura encore des puis tellement la haine des automobilistes transpire et suinte de cette politique publique.

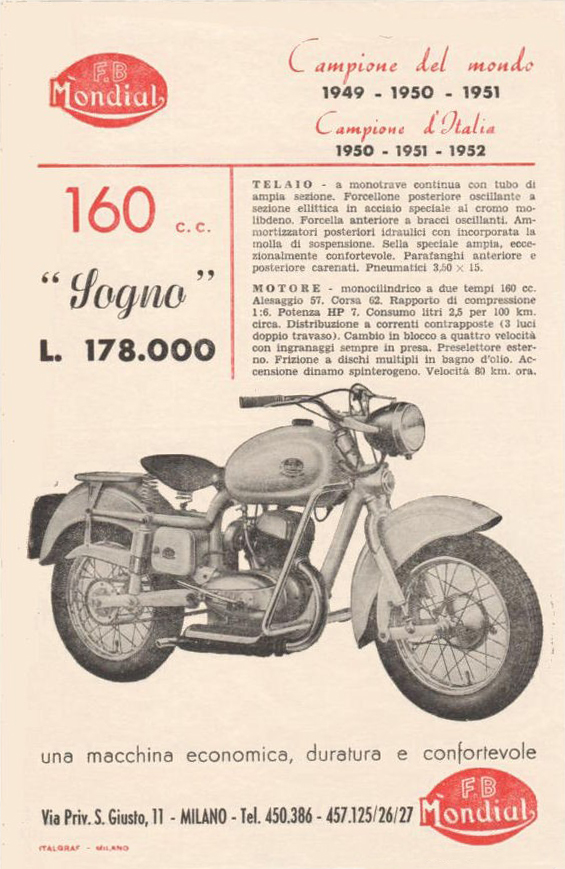

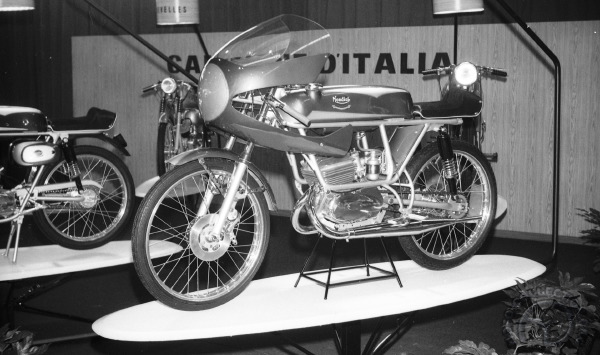

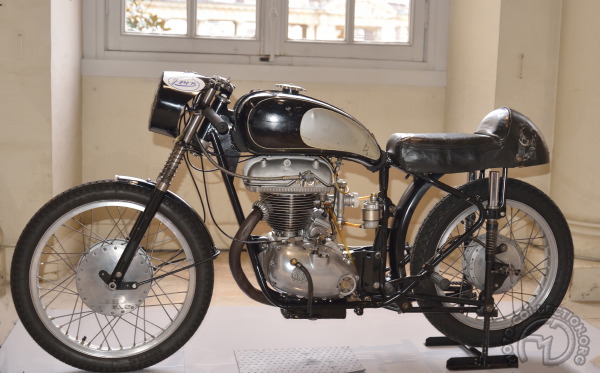

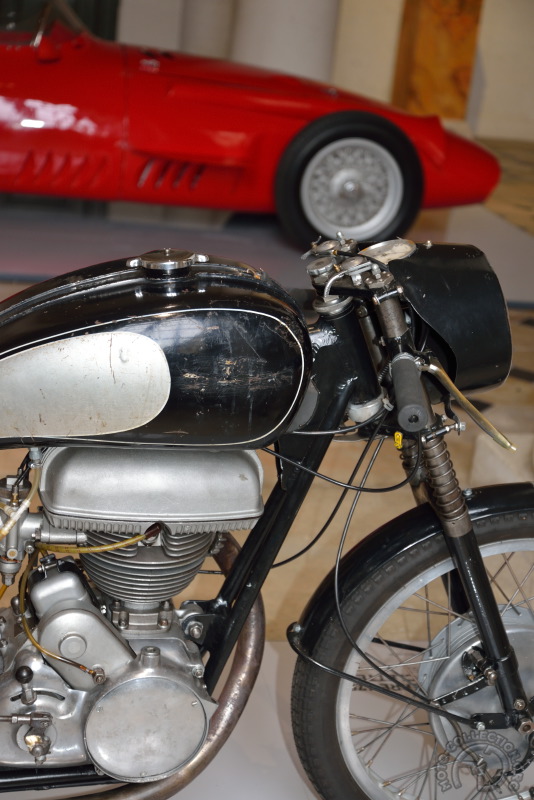

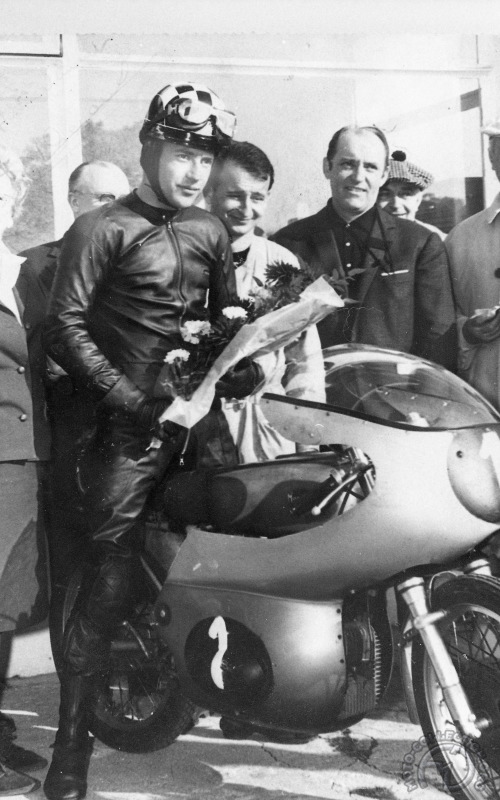

Les usagers, ayant compris que l’automobile était définitivement maudite à Paris, se sont tournés avec intelligence et pragmatisme vers le deux-roues motorisé. Car l’utilisateur d’un deux-roues motorisé est finalement généreux et vertueux pour les autres. On peut affirmer qu’il est civique de rouler ainsi dans Paris. Une moto ou un scooter occupe cinq fois moins d’espace sur la voie publique qu’une voiture, son usager accepte d’être confronté au froid et à la pluie en participant à la fluidification du trafic, et enfin la consommation d’un scooter 125 (véhicule principalement utilisé ) se limite à un appétit d’oiseau avec 2 à 3litres/100 kms et des émissions inférieures à 50g de CO2/km.

Mais cela a été perçu par la Mairie de Paris comme une forme de résistance, une rébellion, un refus de la volonté publique. Et les mesures de rétorsion se sont mises en marche.. Rétrécissement des voies pour empêcher les usagers de remonter les files, interdiction et verbalisation systématique de l’usage des couloirs de bus (même en respectant la vitesse des vélos), refus d’augmenter les places de parking de deux roues, mise en place de « campagnes » de verbalisation et de mise en fourrière des deux roues motorisés à proximité des gares, et maintenant l’application du parking payant en ne tenant pas compte du volume d’encombrement de ces machines, ce qui devrait revenir à appliquer un tarif sur la base de 80% de remise par rapport à l’automobile. A l’arrivée cette application va encore réduire les places de parking disponibles pour les automobilistes, car les motos et scooters vont devoir s’y positionner désormais, et accentuer la tension entre les différents usagers.

Vu de la mairie de Paris, ce n’est pas très grave car elle annonce dogmatiquement que la circulation, l’usage des véhicules individuels va « s’évaporer » à Paris.. S’évaporer, cela veut dire se dissoudre, disparaitre. La volonté est bien d’empêcher le mouvement, de contraindre la disparition de la liberté de déplacement individuel telle qu’on le pratique depuis toujours, cette liberté va devoir cesser, elle est un abus inacceptable pour nos politiques.

Mais ce qui est extrêmement grave derrière cet aveuglement, est finalement le renoncement fort des valeurs fondamentales de notre république : Liberté, Egalité, Fraternité.

Liberté. La Liberté fondamentale du citoyen repose sur sa liberté de mouvement, de se déplacer. Aujourd’hui Paris la renie, et impose à sa population de se limiter dans ses déplacements , dans cette liberté essentielle qui contribue à la qualité de vie de chacun d’entre nous. Ce sentiment de limitation et de contrainte se ressent de plus en plus au centre de Paris et provoque déjà certains départs d’habitants historiques, usés, contraints, vaincus de guerre lasse, mais surtout motivés par le refus d’un modèle de vie que le politique souhaite imposer.

Egalité. Tous les citoyens doivent être égaux entre eux et devant la loi. Ce n’est plus le cas à paris. Vous roulez à bicyclette ou en trottinette et vous pouvez remonter les sens interdits, griller les feux rouges, rouler sans lumière la nuit, vous garer au milieu des trottoirs, assumer un comportement totalement incivique et tout pourra être fait dans l’indifférence des forces de l’ordre et l’impunité la plus totale. Vous roulez en deux-roues motorisé ou en voiture et vous devrez être sanctionné et puni sévèrement pour la moindre incartade. L’injustice est l’inégalité de traitement est évidente, violente et même nauséabonde aujourd’hui.

Fraternité. Par sa politique publique qui touche aux libertés fondamentales et à l’égalité entre les citoyens, la Mairie de Paris a cassé , fracassé toute idée de fraternité. Les usagers se détestent les uns entre les autres, car la tension, la contrainte et le danger sont présents en permanence lors de n’importe quel déplacement. Le piéton ne supporte pas la trottinette qui le frôle et l’agresse, le cycliste interpelle le piéton qui ne respecte pas son nouveau statut de « roi de la ville » en traversant sans prévenir et en l’obligeant à freiner, l’usager d’un deux roues peste sur les vélos, trottinettes et autres monocycles qui roulent au milieu de la voie et changent de direction sans prévenir, les chauffeurs de bus n’en peuvent plus de voir leur voie réservée occupée par des camions de livraisons qui n’ont plus suffisamment d’emplacements pour faire leur travail et les automobilistes se taisent, harassés et souffrant en silence de cette oppression systématique.

Enfin, il existe aussi un impact social extrêmement négatif et incontestable des dernières mesures prises. Le deux-roues motorisé est, sur le plan financier, le véhicule individuel le plus accessible. Et il remplit parfaitement son rôle. Acquérir un scooter 125 neuf représente un budget d’environ 3 500 euros, et d’occasion environ 1 500 euros. Il s’agit d’un engin permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 110 Km/h, de rouler sur les autoroutes et voies rapides et de pouvoir réaliser, dans de bonnes conditions de confort et de sécurité, un trajet domicile travail d’environ 50 à 80 kms/jour. Bref, l’engin idéal pour les grandes métropoles. Désormais, à Paris, il lui faudra payer son stationnement à hauteur de 2 à 3€/h, soit un budget quotidien de 16€ à 24€. Rapporté au mois, cela pourrait représenter une charge d’environ 200 à 400 €/mois soit 10 à 20% du coût d’achat du véhicule tous les mois ! Intenable et insupportable !

La solution proposée par la Mairie de Paris, pour éviter ce racket, est de passer à l’électrique.. Mais le coût d’un véhicule électrique aux performances équivalentes représente encore un investissement de 3 à 5 fois plus coûteux que son équivalent à moteur thermique.. Et il n’y a pas de mesure significative de soutien à cette acquisition, ni même un investissement de la mairie pour installer des bornes de recharges en nombre. Donc le choix est simple, vous résistez et payez 400 euros par mois, vous passez à l’électrique et vous devrez dépenser de 7 à 12 000 euros supplémentaires pour acquérir votre nouveau véhicule, ou vous allez voir ailleurs. La mairie de Paris veut donc encourager les usagers à changer de véhicule pour une offre qui n’existe pas encore au prix du marché, compte tenu du coût des batteries et de leur autonomie encore trop limitée.. C’est ce qui s’appelle « mettre la charrue avant les boeufs », et qui correspond sûrement au fond de leur pensée qui est de prendre les franciliens pour des veaux.

Oui, notre capitale est devenue folle, oui le citoyen souffre à Paris de voir ses droits fondamentaux bafoués et oui il existe des capitales où le sens politique et écologique font bon ménage. A Amsterdam qui est bien la capitale du vélo, ni les voitures, ni les motos, ni les scooters ne sont punis. Les feux sont intelligents afin de régler en permanence leur durée sur la longueur de la file en attente, ce qui fluidifie le trafic et réduit la durée des trajets. L’emprise des pistes cyclables s’est faite à côté des voies de circulation pour les autres véhicules et non pas à la place. Les parkings vélos et deux roues motorisés existent en nombre, ainsi que les parking publics à l’entrée de la ville. Le déplacement multimodal (automobile jusqu’au centre-ville, vélo ensuite) est favorisé par des infrastructures adaptées, mais j’avais oublié que cela a été fait en concertation avec les usagers.

-NEWS-