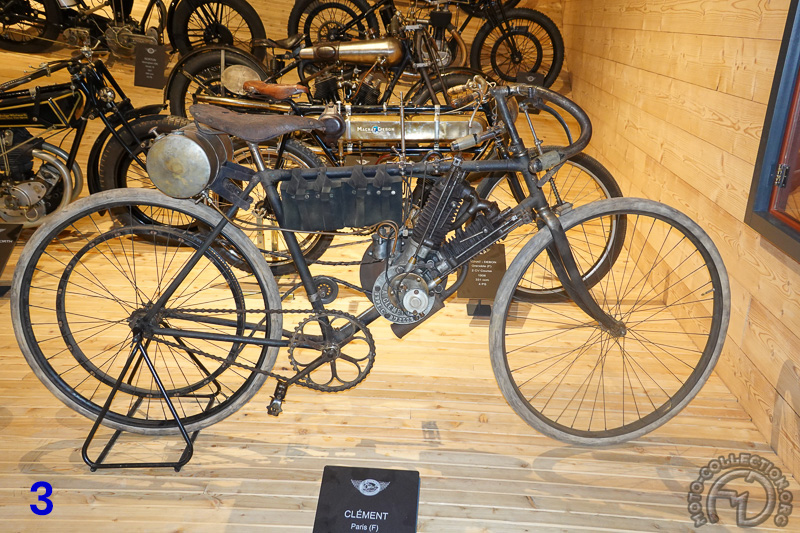

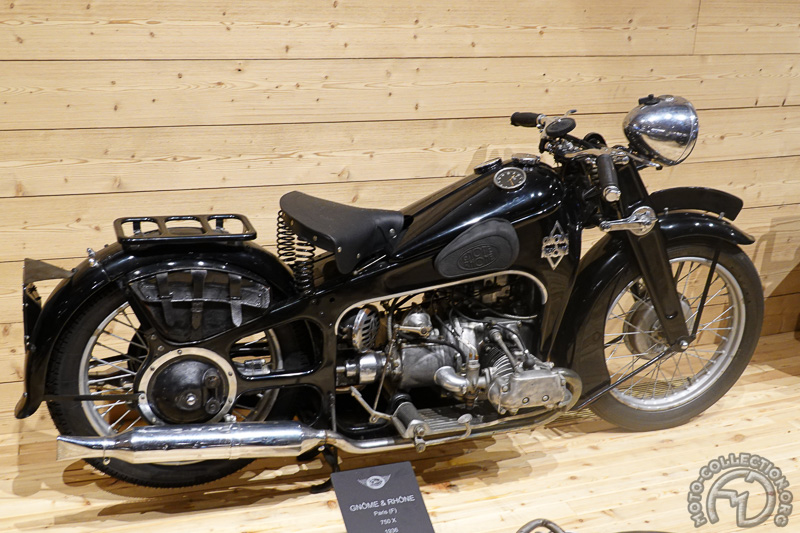

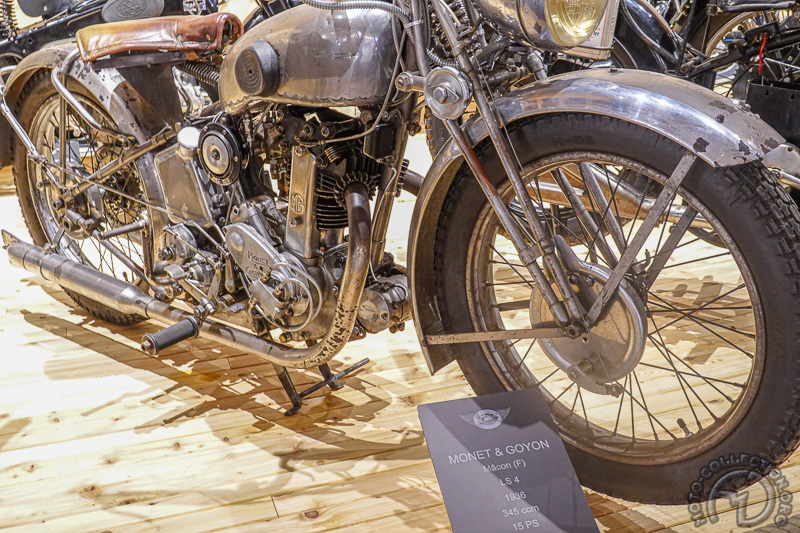

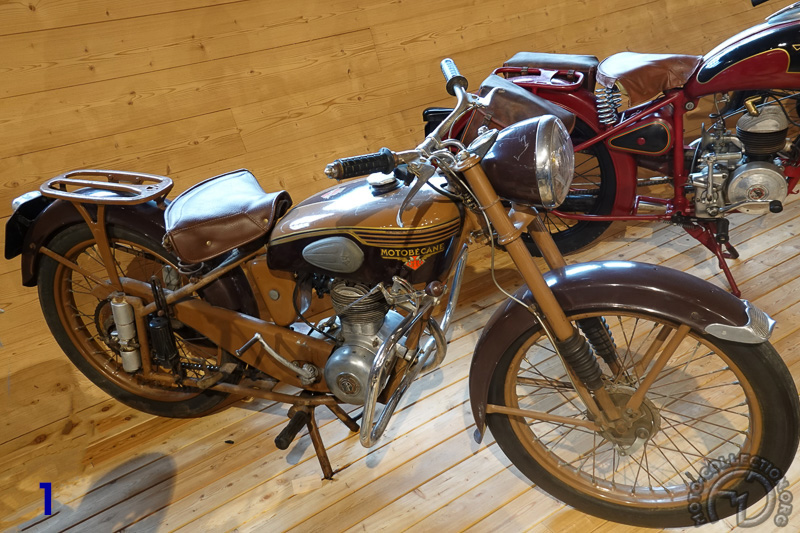

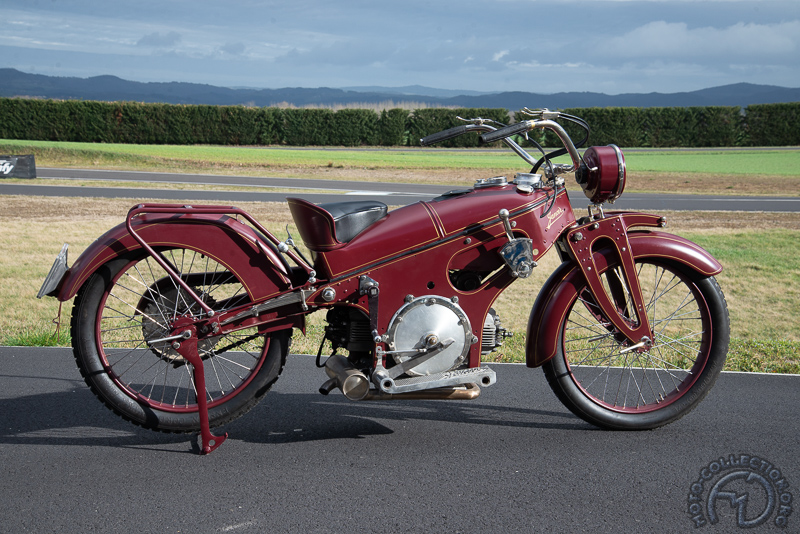

Je vous l’annonçais dans le dernier article, le Top Mountain Museum est fort francophile et présente environ 35 motos françaises… nous en sommes honorés et elles vous ont presque toutes été présentées dans le dernier article sur ce blog, mais sur les 500 motos exposées, il en reste encore 445 à découvrir. Il serait difficile d’en faire ici un catalogue exhaustif et je me limiterai à un rapide tour de piste, de 95 photos quand même et, patience, au fil des semaines à venir, vous découvrirez en détail une grande partie des inconnues découvertes là-bas dans les fiches où beaucoup ont déjà pris place. Cliquez sur les liens en bleu pour y accéder.

FMD

Un petit tour sur le balcon devant le sublime panorama des Alpes avec avec le maître de la visite, Stefan Knittel, et moi-même sur une DKW 250 URe de 1937. Elle est, comme la quasi-totalité des motos du musée, prête à faire parler ses 25 chevaux et résonner ses échappements libres, ce à quoi on se serait bien amusés sur les routes de col avoisinantes. Une autre fois peut-être !

Les allemandes

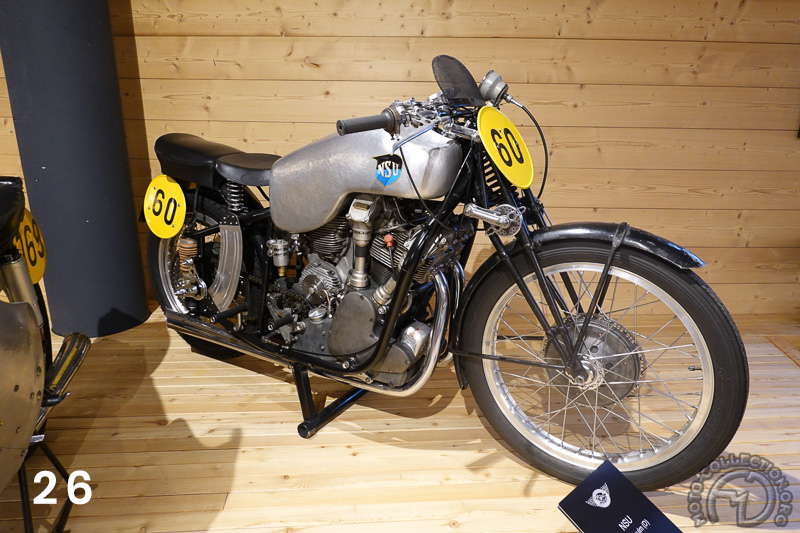

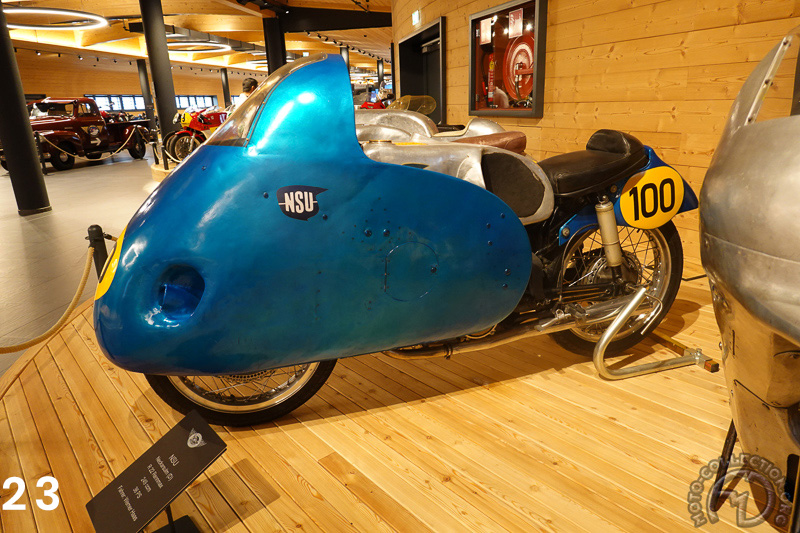

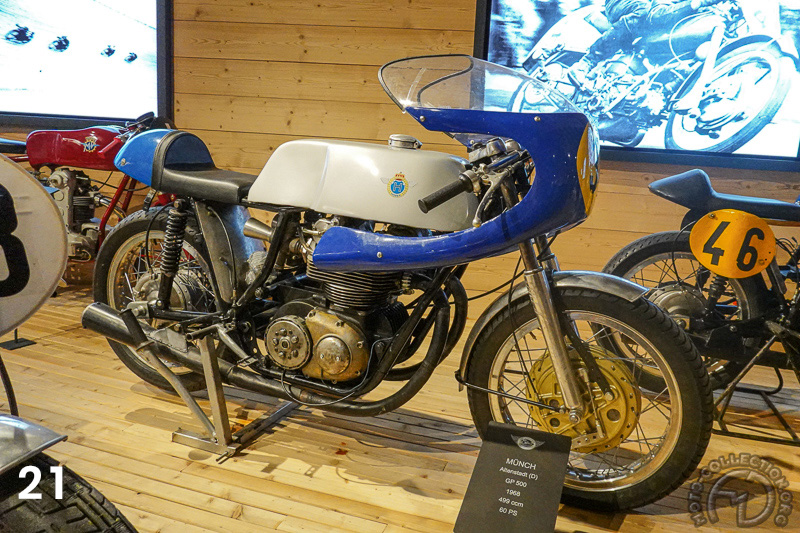

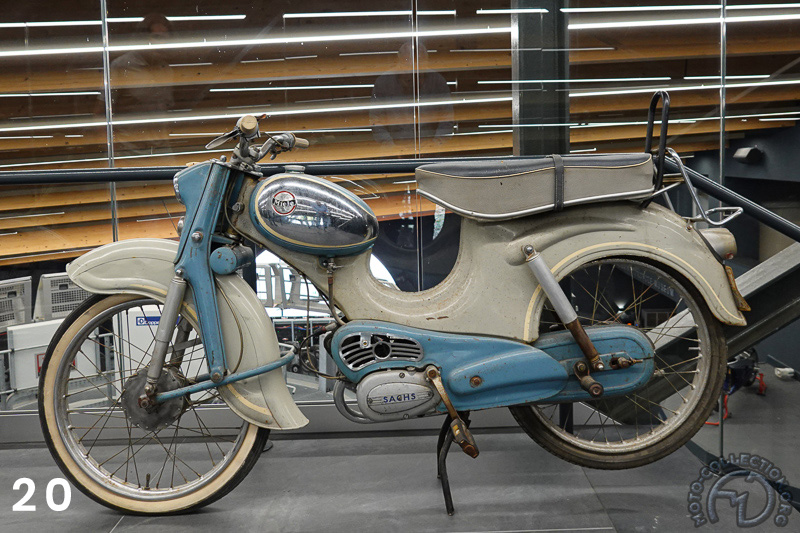

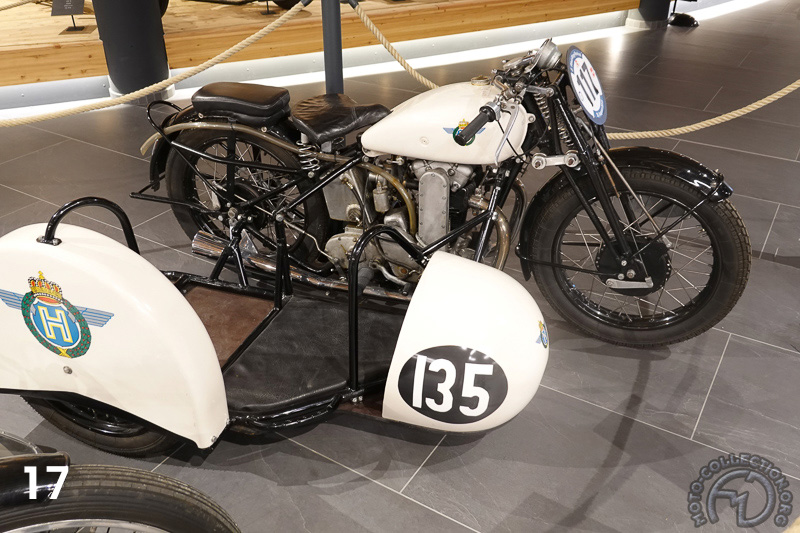

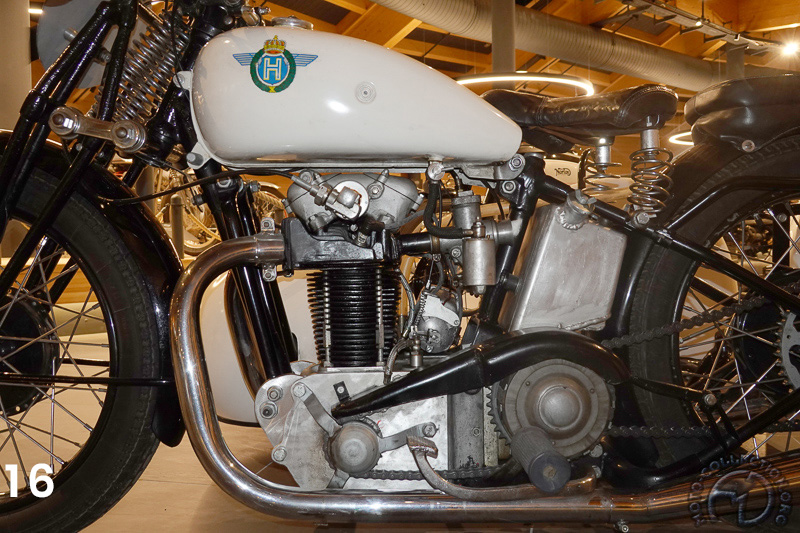

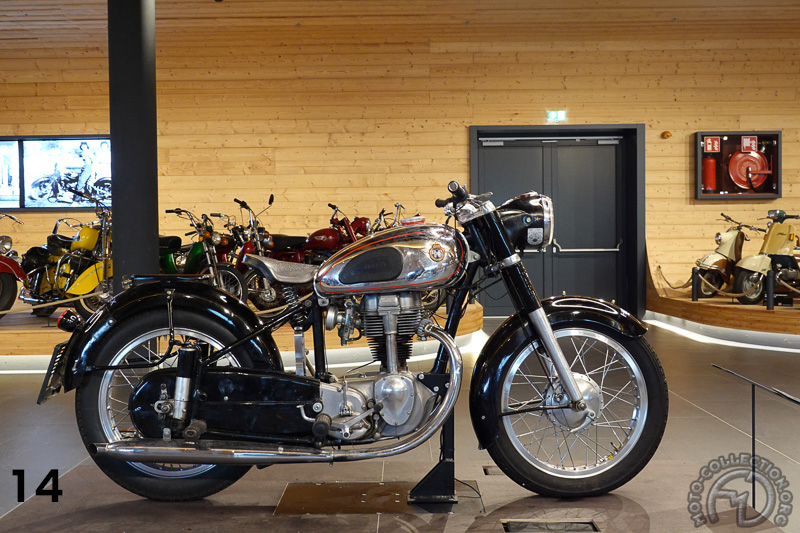

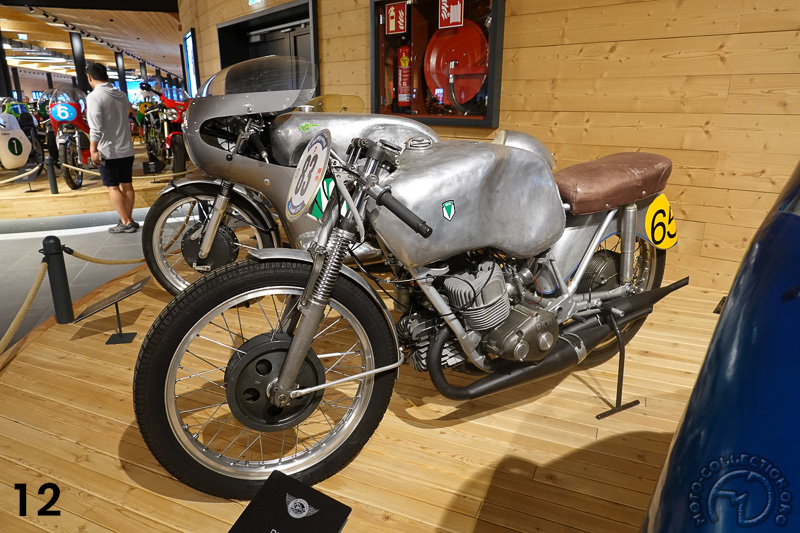

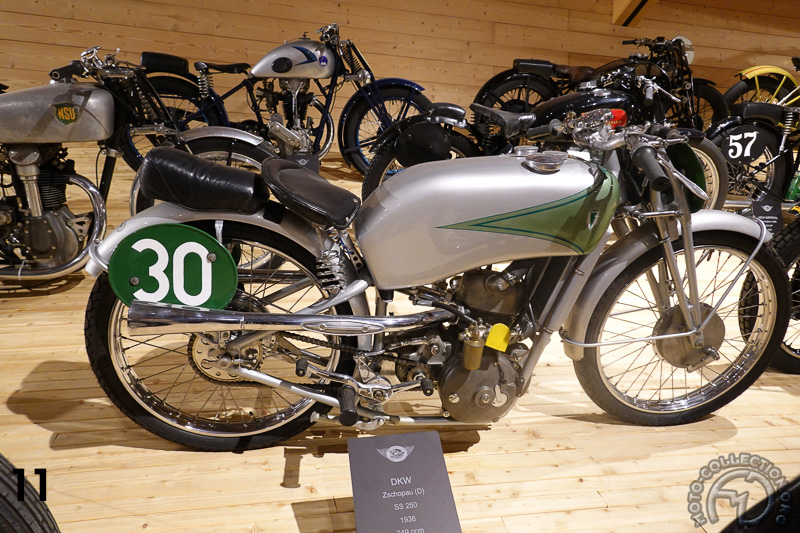

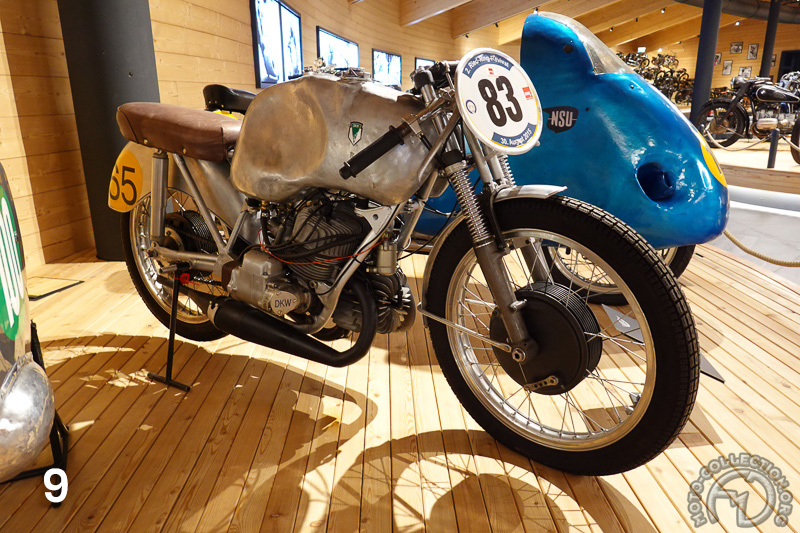

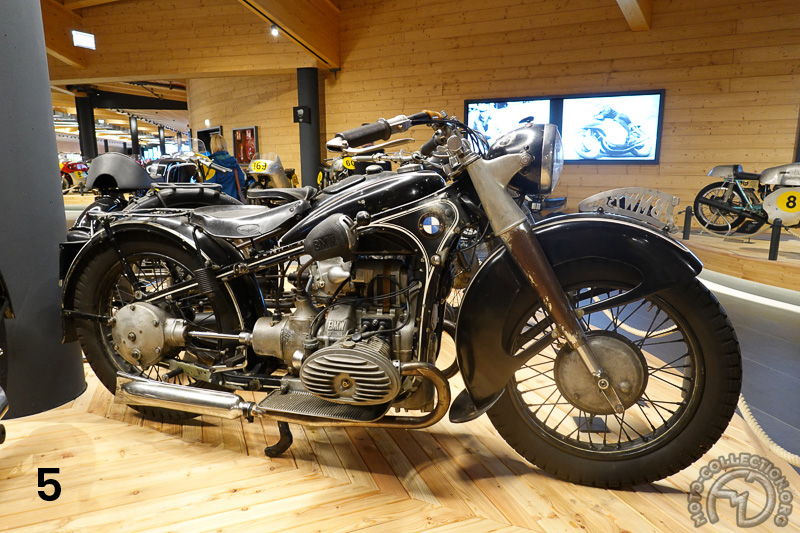

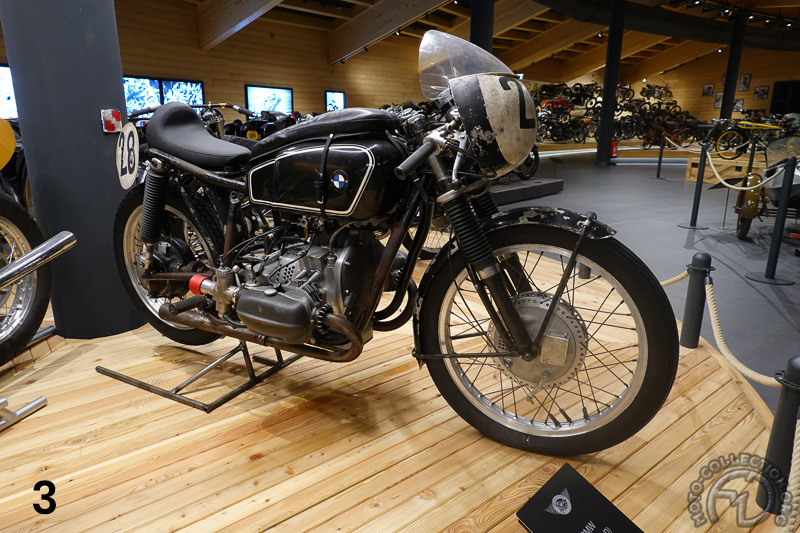

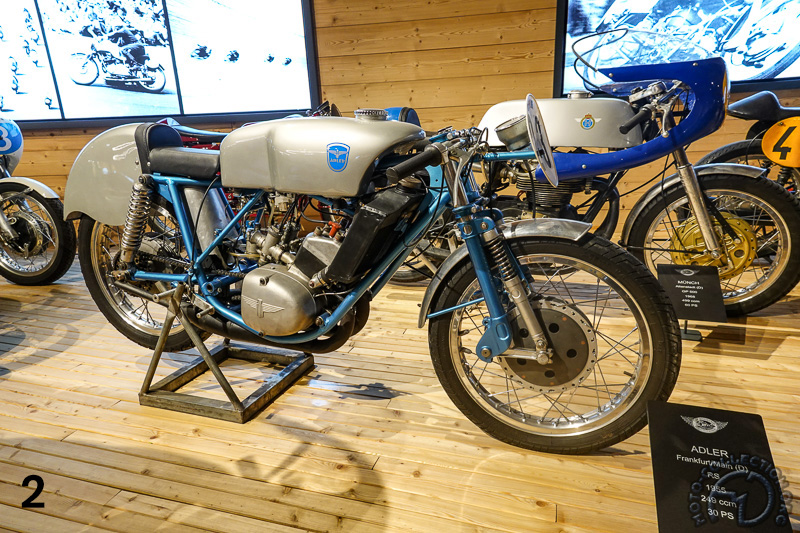

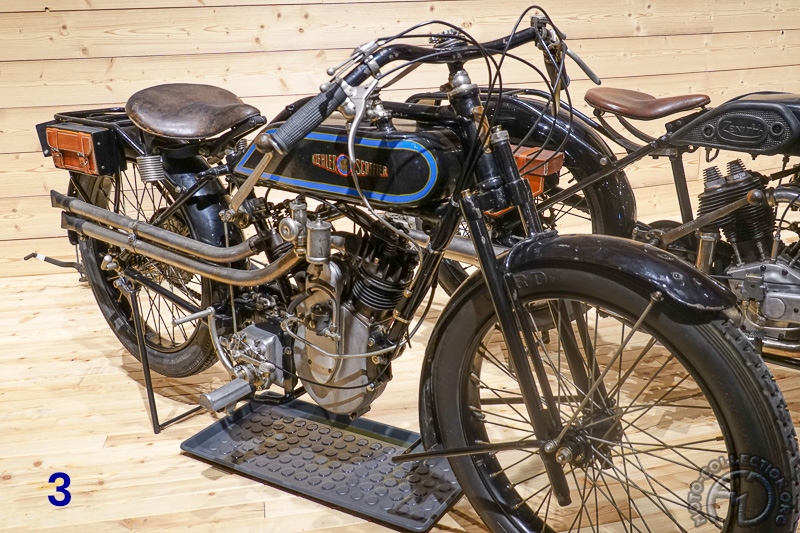

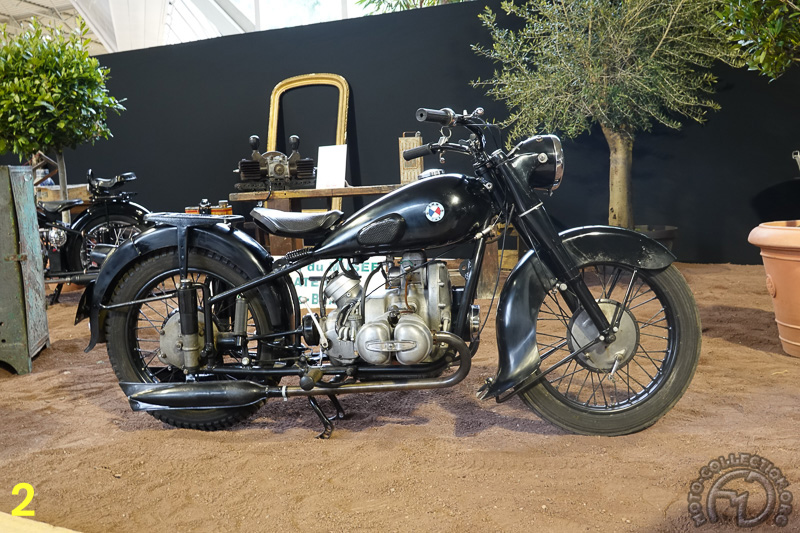

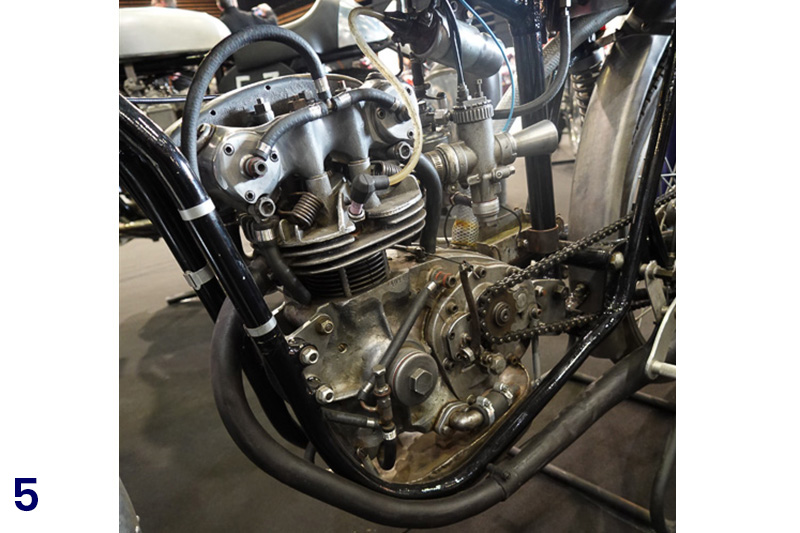

2 : Adler MB 250 RS de 1955, 3 : BMW 500 RS Rennsport 1955 non restaurée, 4 : BMW 750 Imola de Helmut Dahne en 1973, 5 : BMW 750 R17 de 1938, 6 : BMW type 255 à compresseur de 1936, 7 : Bucker 125 TZ 1950, 8 : Réplique de la Daimler de 1885, 9 : DKW 350 RM trois cylindres 1952, 10 : DKW 200 E 1929, 11 : DKW 250 SS 1936, 12 : DKW 350 RM Trois cylindres 1952, 13 : Hecker 730 cm3 HIV Vtwin 1928, 14 : Horex 350 Regina 1953, 15 : Horex 350 spéciale Schnell 1952, 16 & 17 : Horex 1000 usine de Braun et Badshing1935, 18 : L’excellente idée d’une Puch 200 cm3 à disposition des enfants et avec le vrai bruit de la moto en tournant la poignée, 19 : Kreidler 50 cm3 13 ch usine 1964, 20 : Miele 50 de 1960, 21 : Münch-Horex 500 GP de 1968, 22 : NSU 239 cm3 moteur ZL de 1902, 23 : NSU 250 Rennmax de Werner Haas champion du monde 1953 et 54, 24 : NSU 500 Sport Konsul 1953, 25 : NSU 1000 1914 à deux amortisseurs arrière et 1923 à un seul amortisseur, 26 : NSU RK 500 II à Compresseur 1950 – 27 : Victoria 50 Vicky III – 1954.

Les autrichiennes

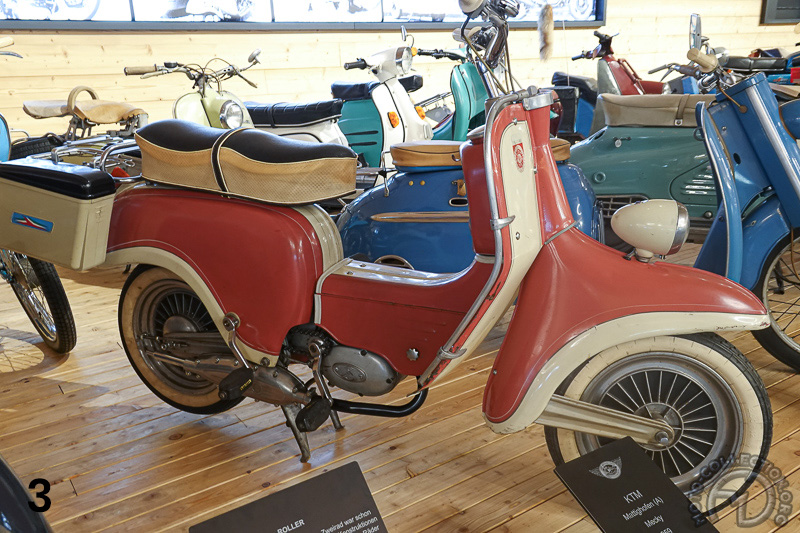

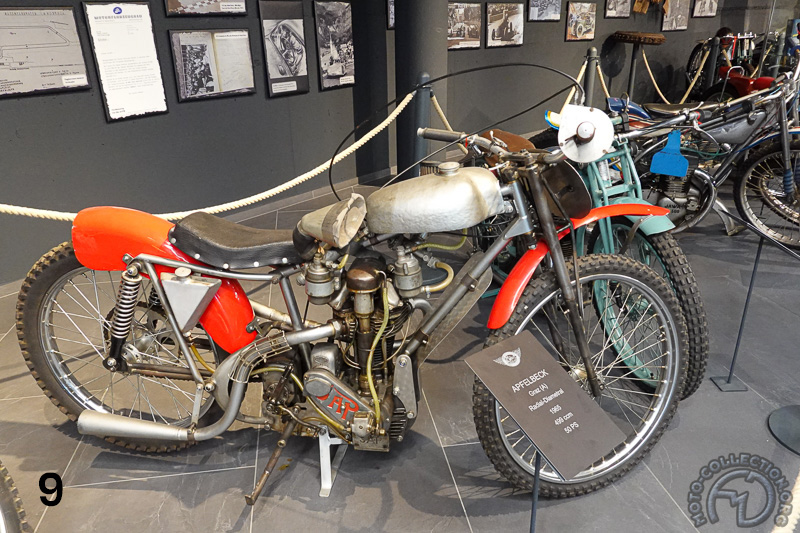

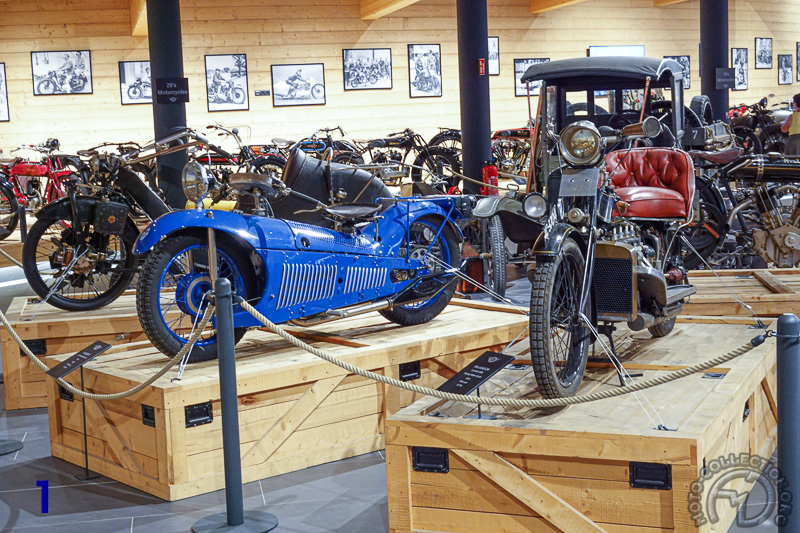

Si international qu’il soit le Top Mountain Museum est en Autriche et réserve une belle place aux productions nationales.1 : Une belle brochette de KTM du Dakar. La bleue est la 450 de Marc Coma en 2015, et le même pilote pilotait la moto qui précède, la 690 cm3 de 2009. Au fond la F 950 de Meoni en 2004. 2 : KTM 1000 RC16 de 2010. 3 : KTM 50 Mecky de 1959 avec un moteur mis au point par Ludwig Apfelbeck dont il est question plus loin. 4 : KTM 125 Mirabell de 1956. KTM 125 Sachs 1956. 6 : Puch 125 LM pour dames ou ecclésiastiques de 1923. 7 Une exposition spéciale était consacrée aux voyages autour du monde de Max Reich avec, entre autres, cette Puch 250 de 1929. 7 : Une triplette de Puch avec d’avant en arrière une 200 cm3 de 1937, une SV 175 de 1955 et un 50 de 1972. 9 : La fantastique moto 500 cm3 de long track à 4 soupapes radiales et diamétrales conçue en 1965 par Ludwig Apfelbeck. 10 : Une autre moto de Long track, la 350 Schneeweiss Spezial de 1939 à moteur Rudge à 4 soupapes radiales.

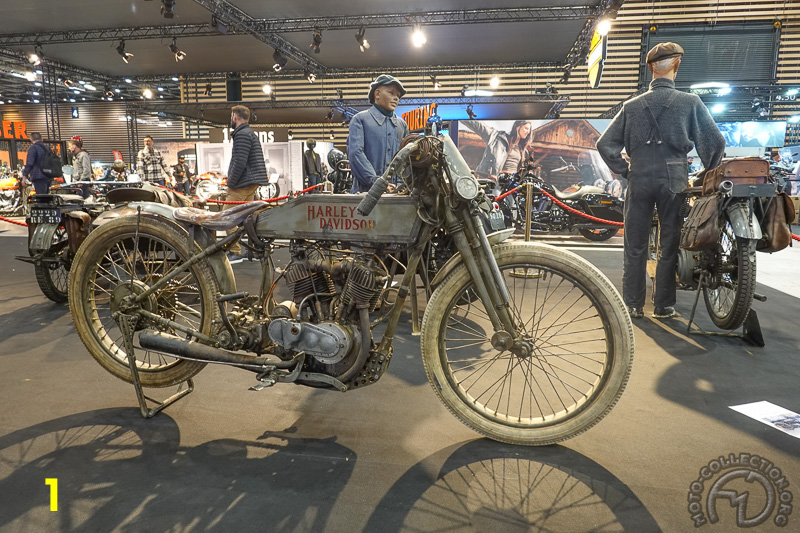

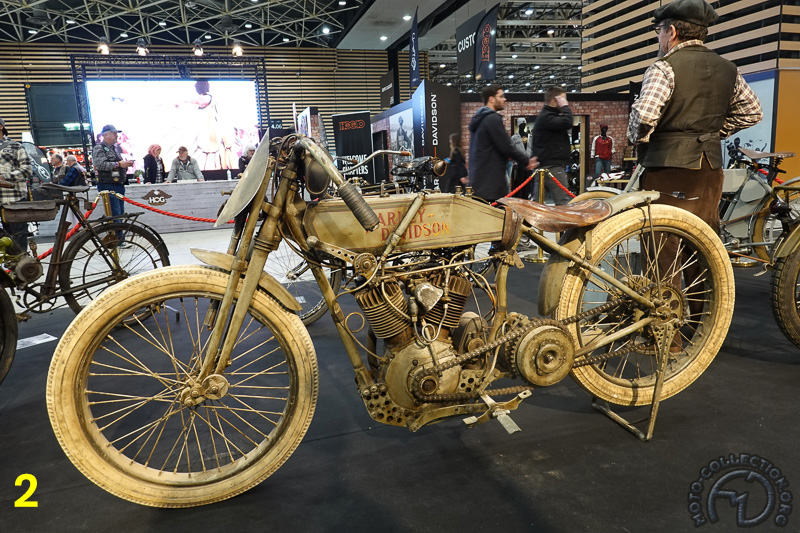

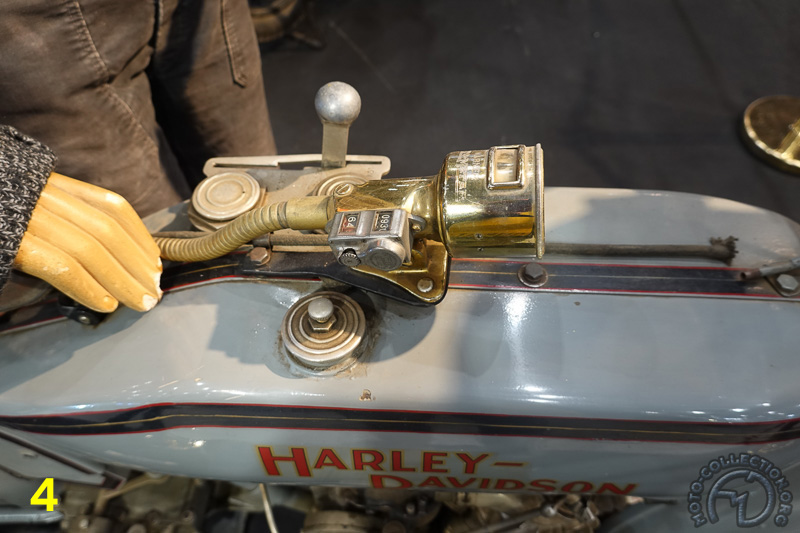

Les américaines

1 : Cleveland 1000, 4 cylindres de 1929c, Cyclone 1000 model 7 de 1914, Harley Davidson 1000 JH 1927. 4 : Harley Davidson 50 cm3 M65 de 1967. 5 : Henderson 1300 cm3 model K de 1920. 6 : Indian 260 cm3 de 1905. 7 : Indian Four 1288 cm3 1940. 8 : Les motos de la collection Indian qui était exposée au sol ont été les seules sauvées lors du grand incendie et elles sont aussi les modèles favoris des frères Scheiber. 9 : Le cigare Indian des records sur le lac salé de Bonneville en 1967.

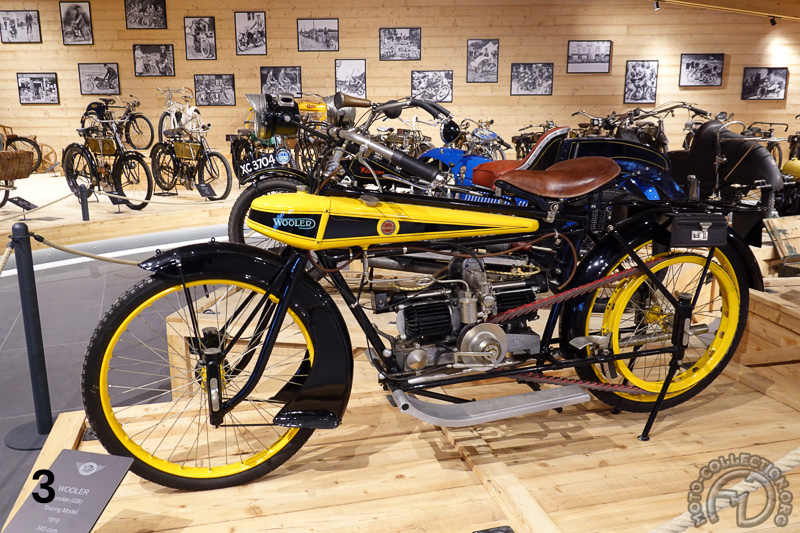

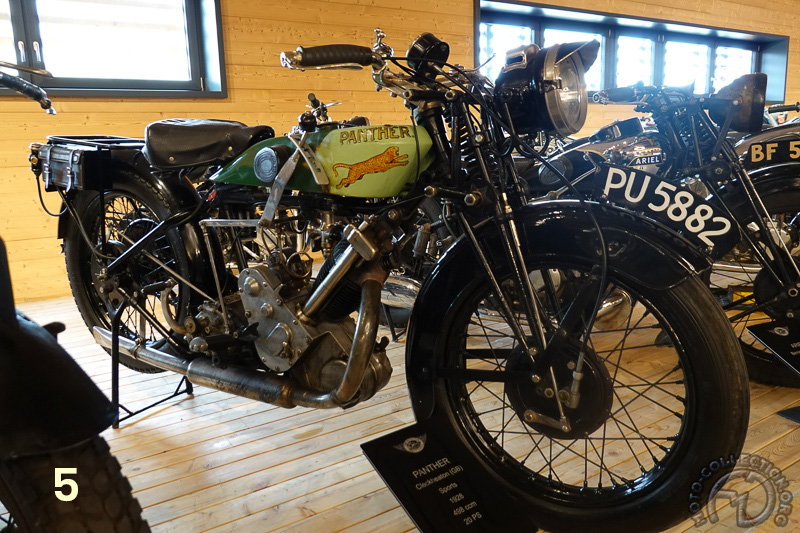

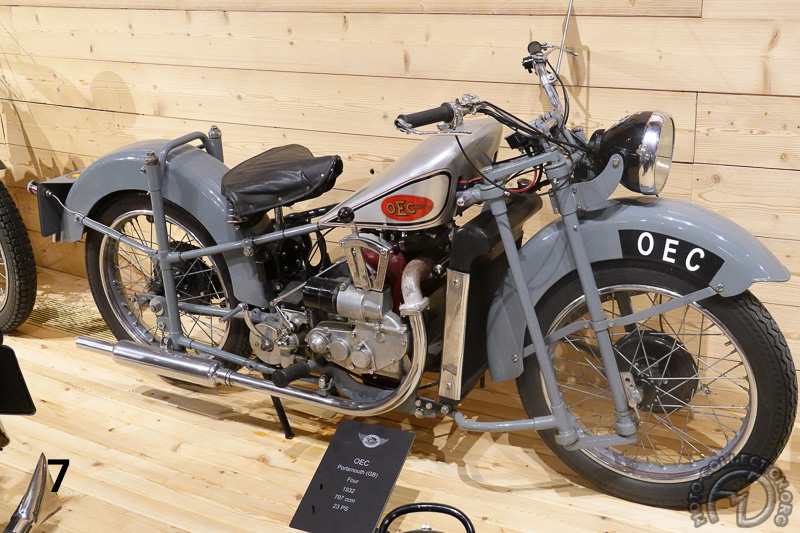

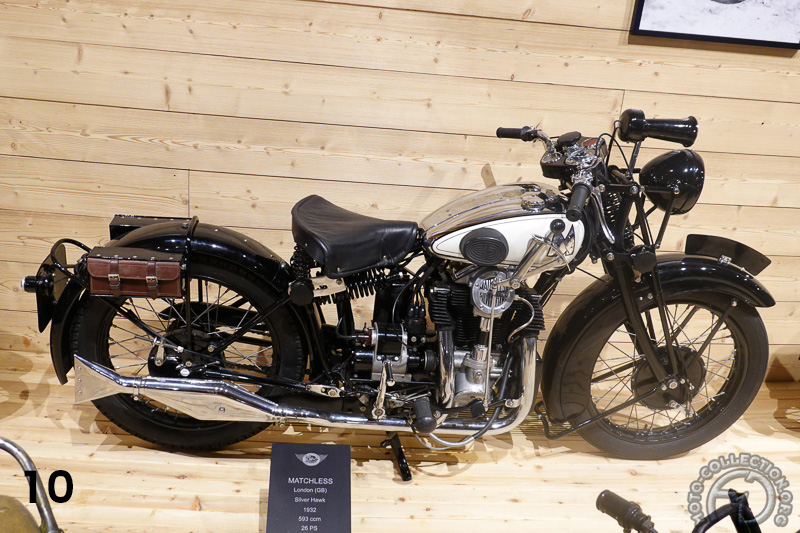

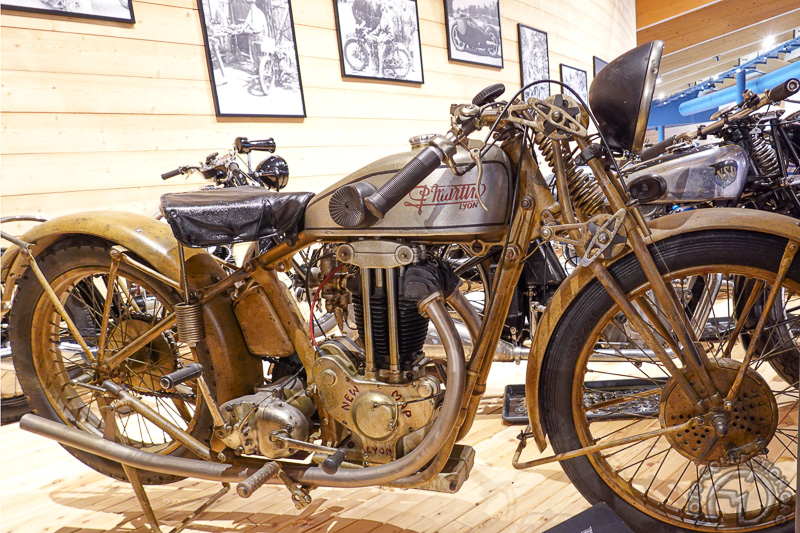

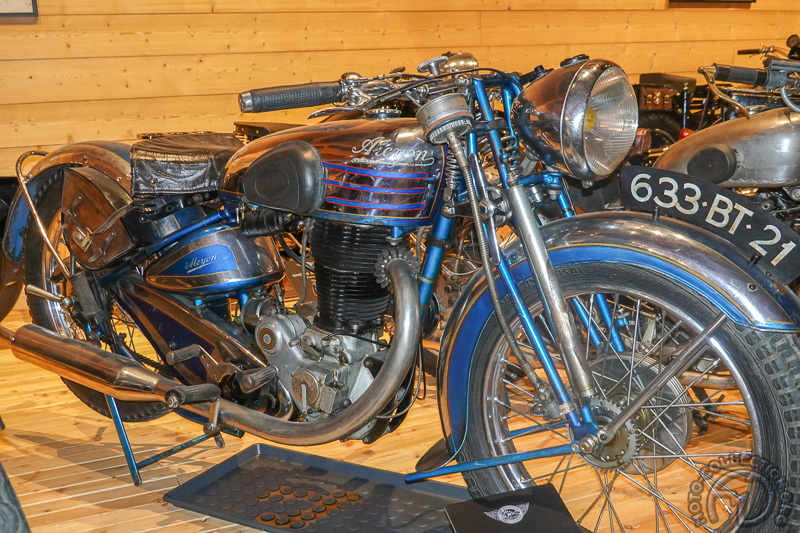

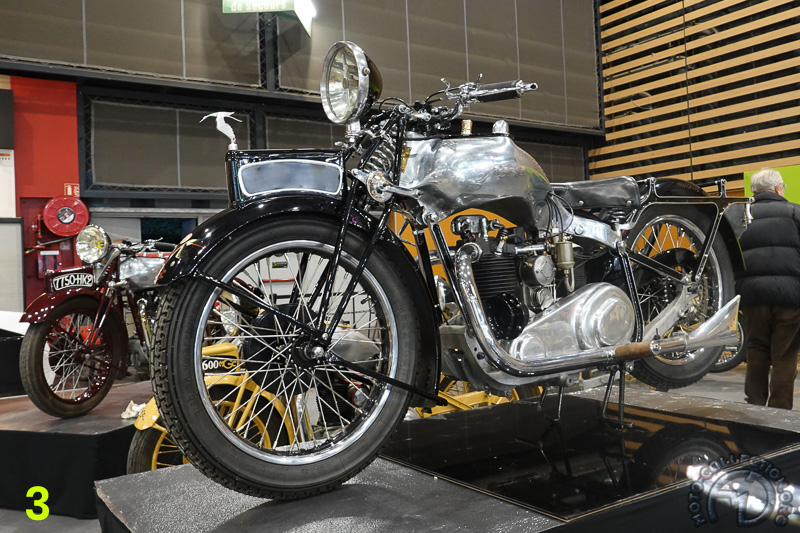

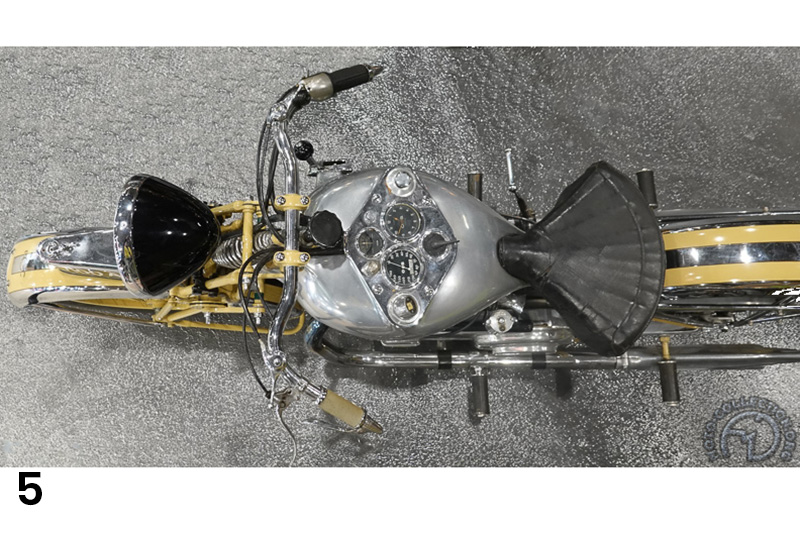

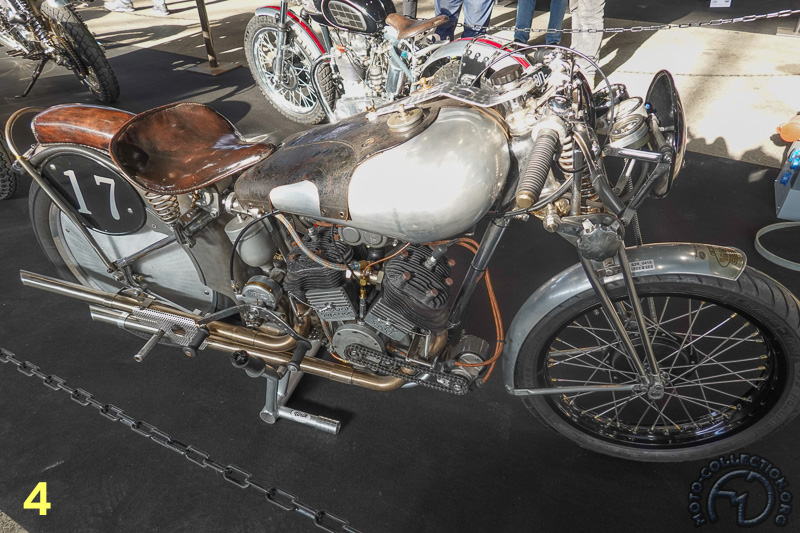

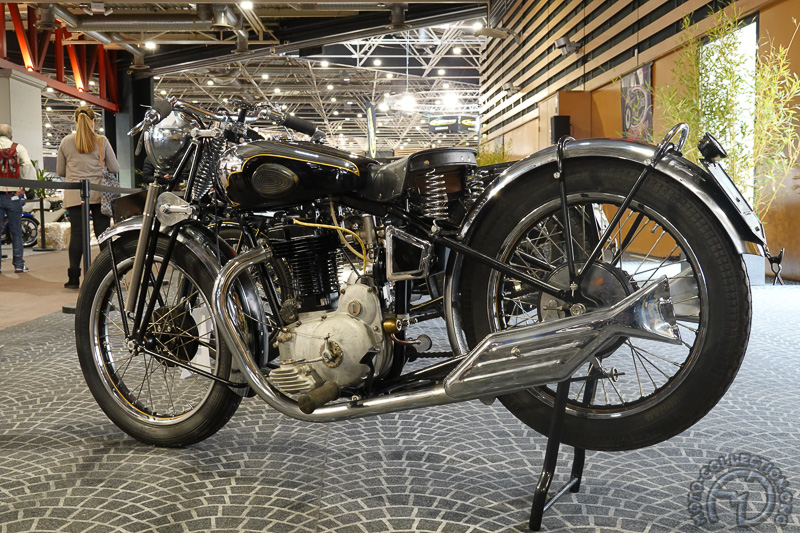

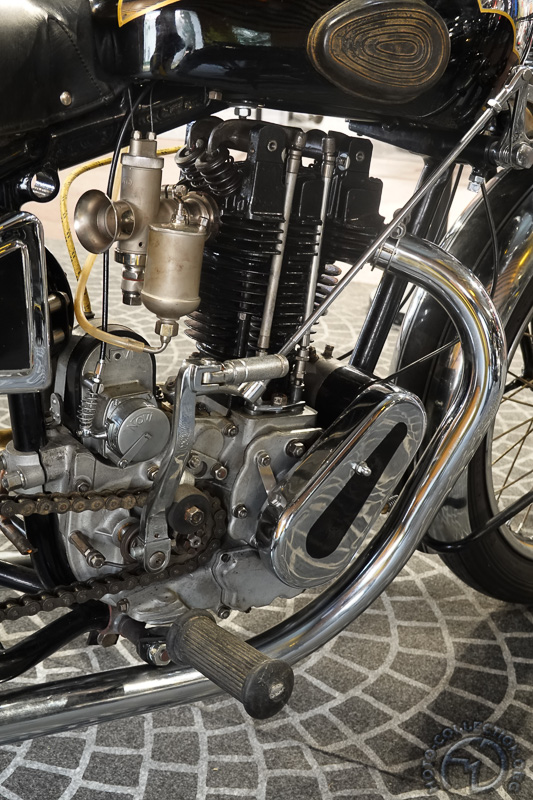

Les anglaises

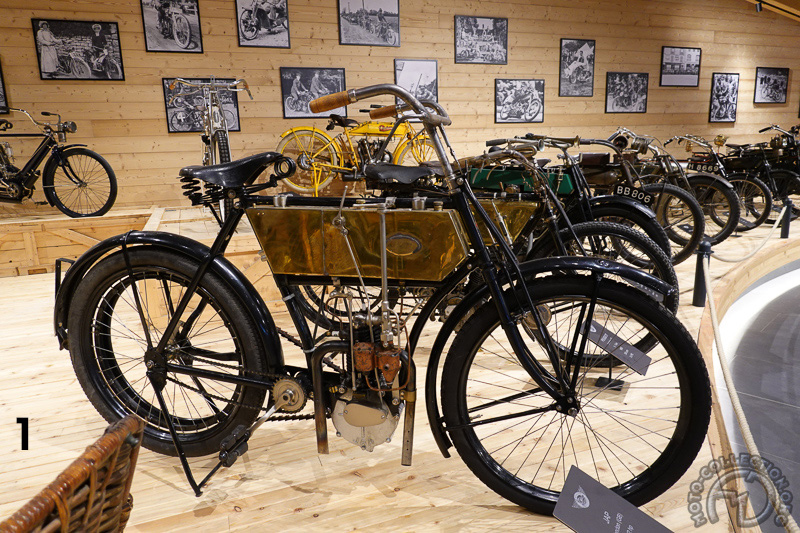

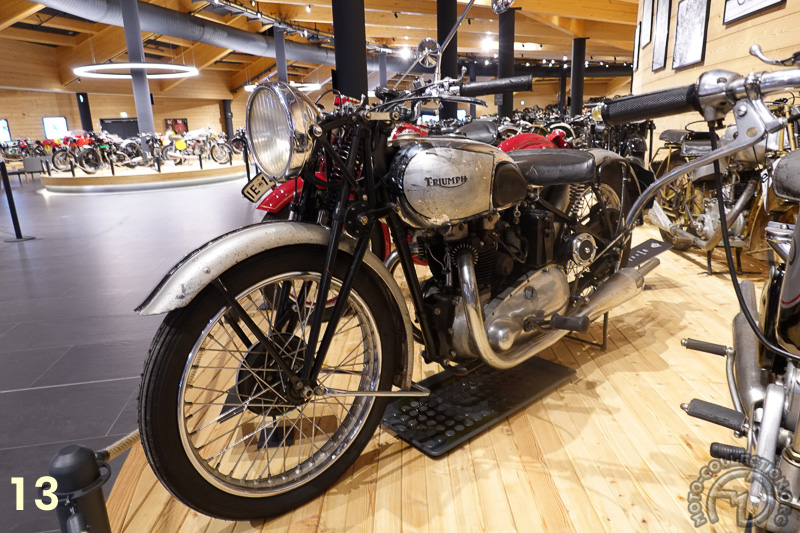

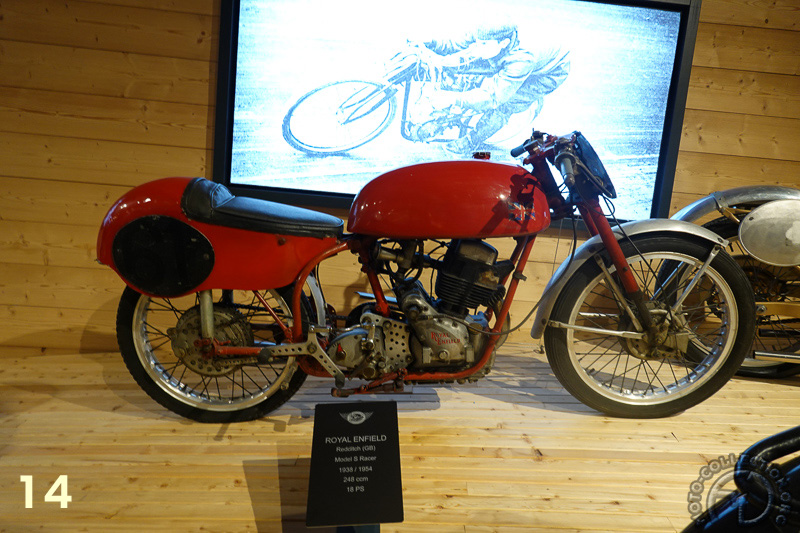

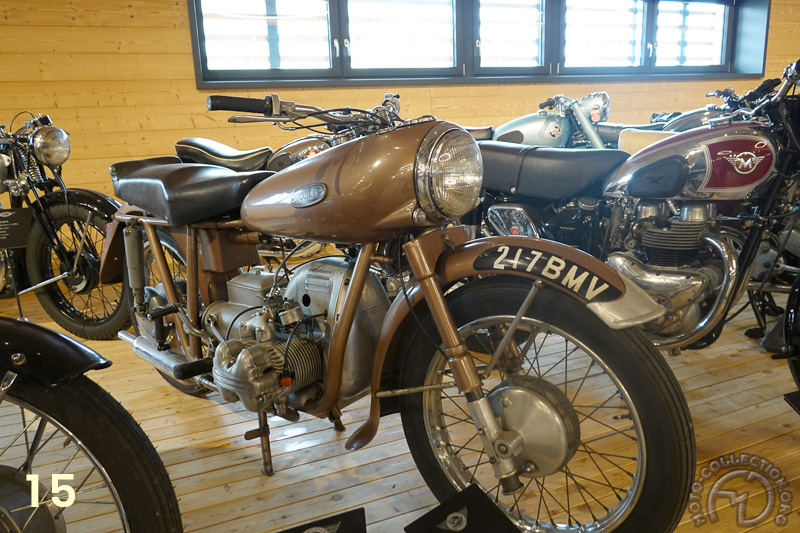

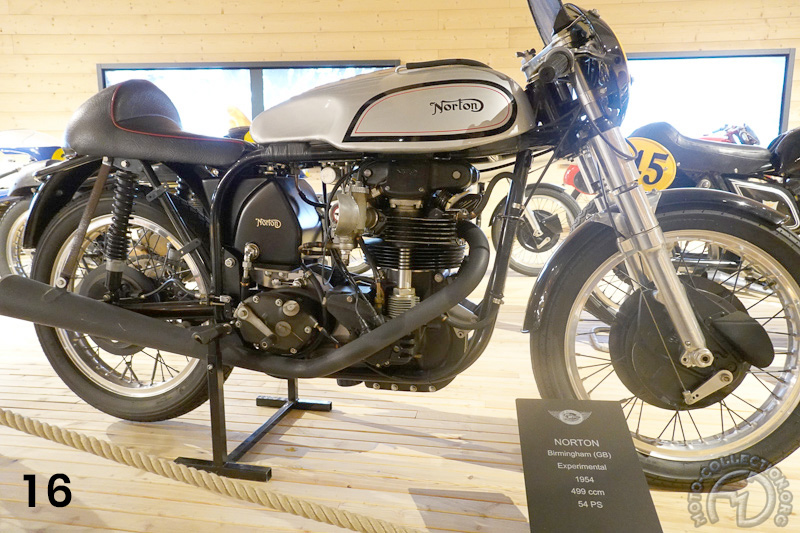

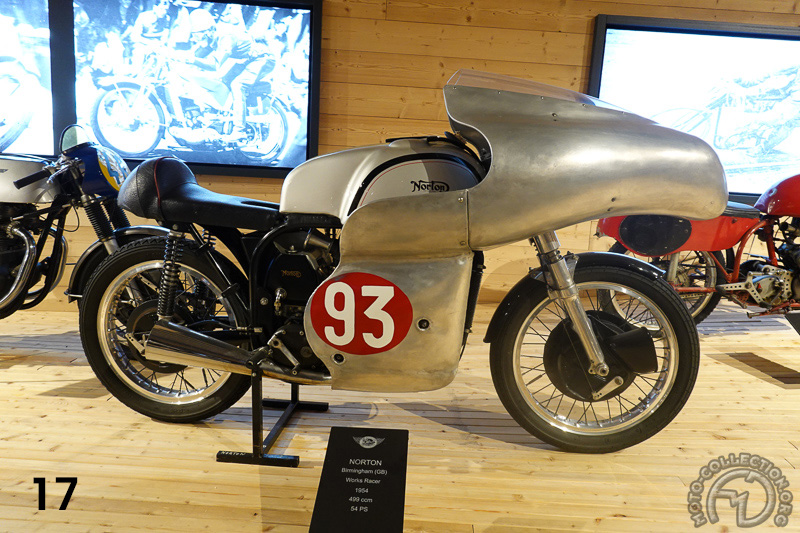

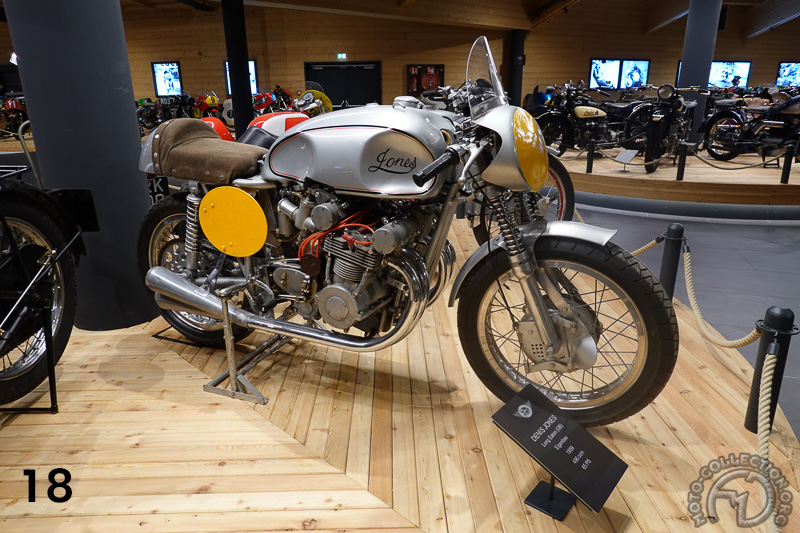

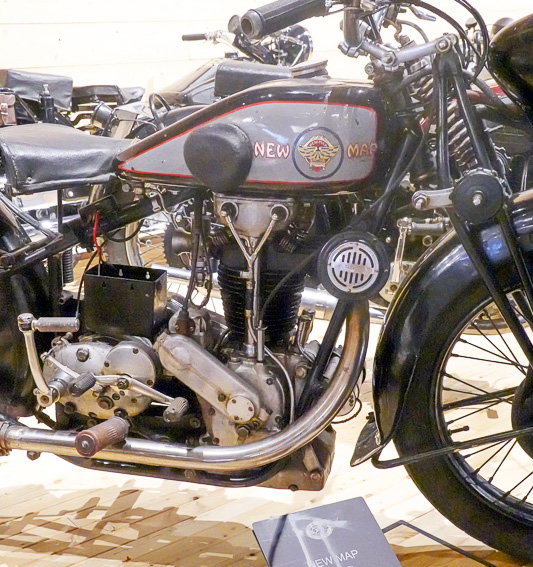

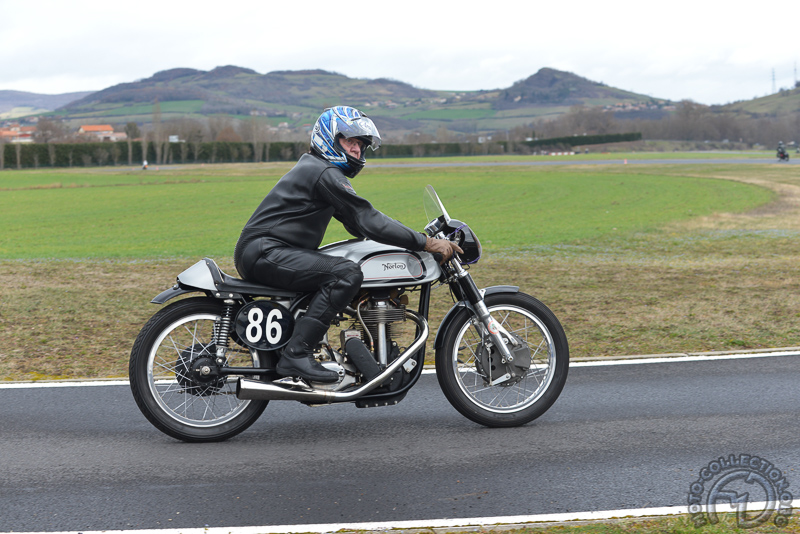

1 : L’une des premières motos JAP à moteur vertical. 2 : La Rover 500 model TT 1913. 3 : la toujours étonnante Wooler 350 de 1920. 4 : Brough Superior 1000 de 1922. 5 : Panther 500 de 1928. 6 : Ascot Pullin 500 de 1929. 7 : OEC 800 quatre cylindres 1932. 8 : AJS 500 usine 1934. 9 : Une belle lignée de Brough Superior avec en tête la rare 500 cm3 de 1931. 10 : Matchless 600 bicylindre Silver Hawk de 1932. 11 : New Imperial 250 Grand Prix 1932. 12 : Calthorpe 500 Ivory 1933 – 13 : Triumph 500 Tiger de 1939 (provenant des test de l’usine BMW !). 14 : Royal Enfield 250 S Racer 1938-1954 . 15 : Wooler 500 Four WFF1 de 1953. 16 : Norton 500 Manx prototype 1954. 15 : Norton 500 Manx usine « Long nose » 1954. 18 : Dennis Jones 500 cm3 artisanal 1959.

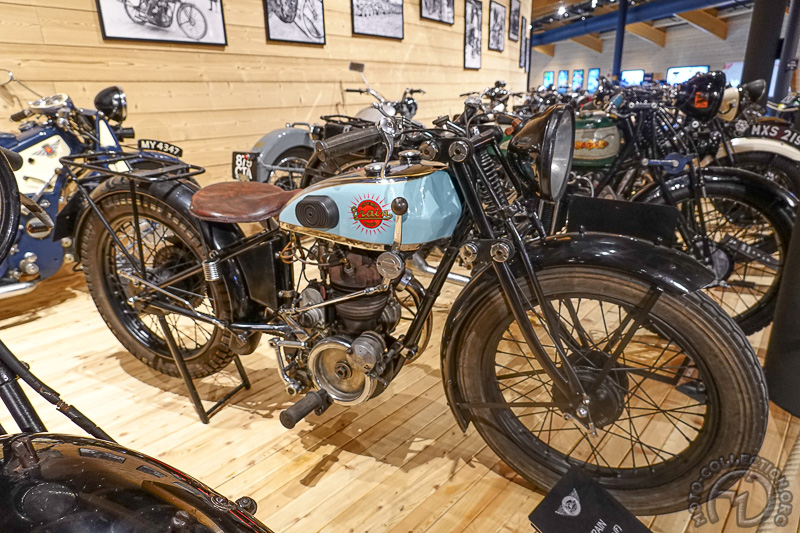

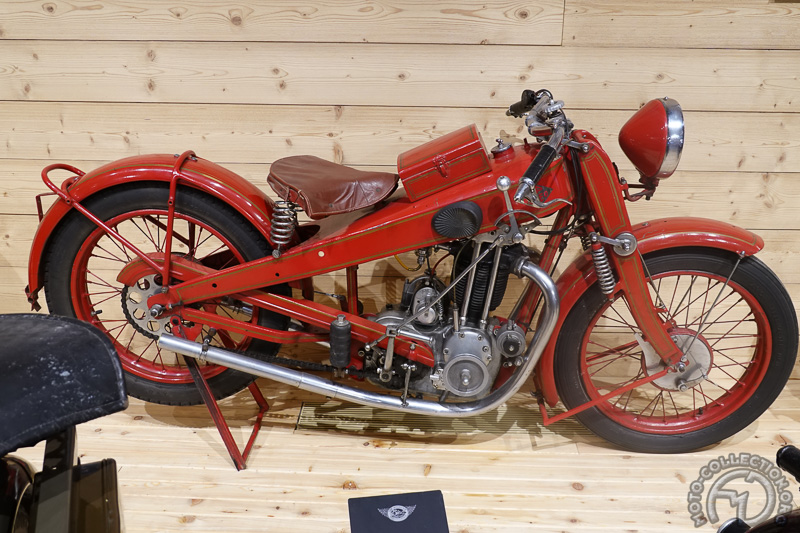

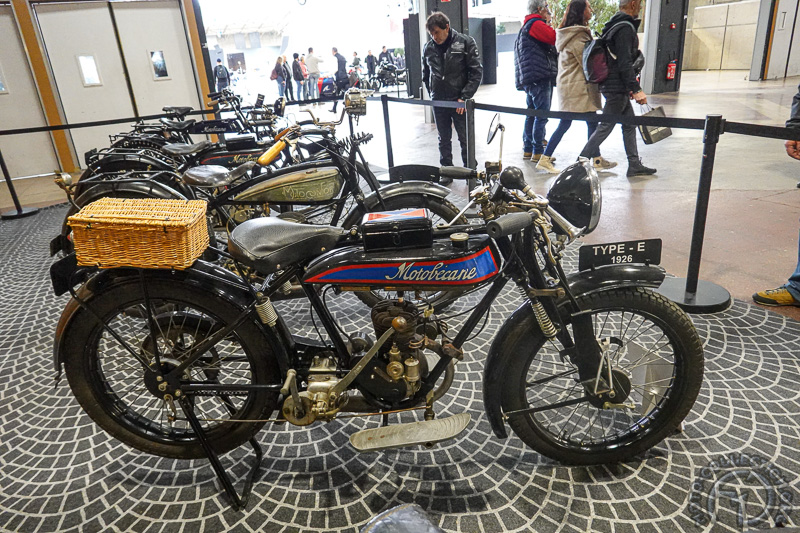

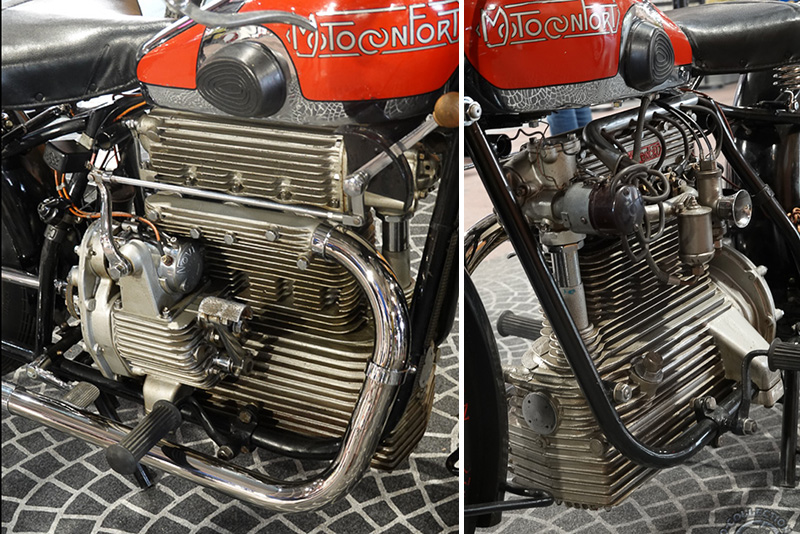

Les italiennes

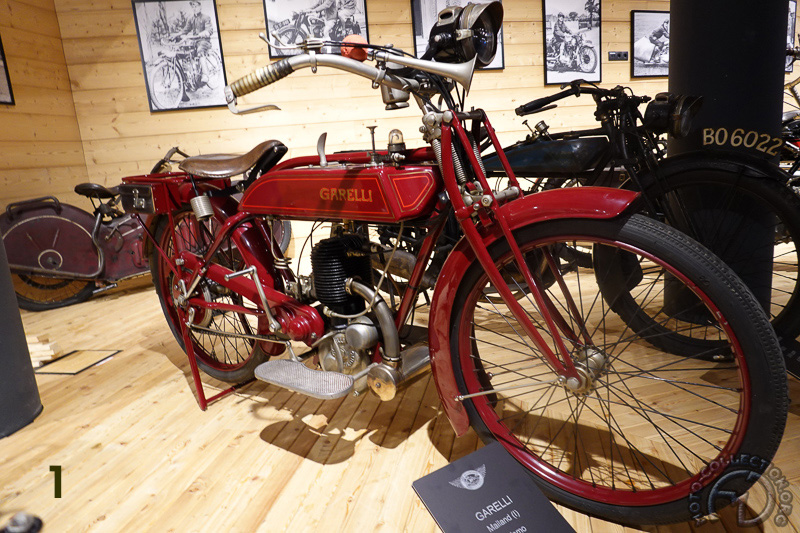

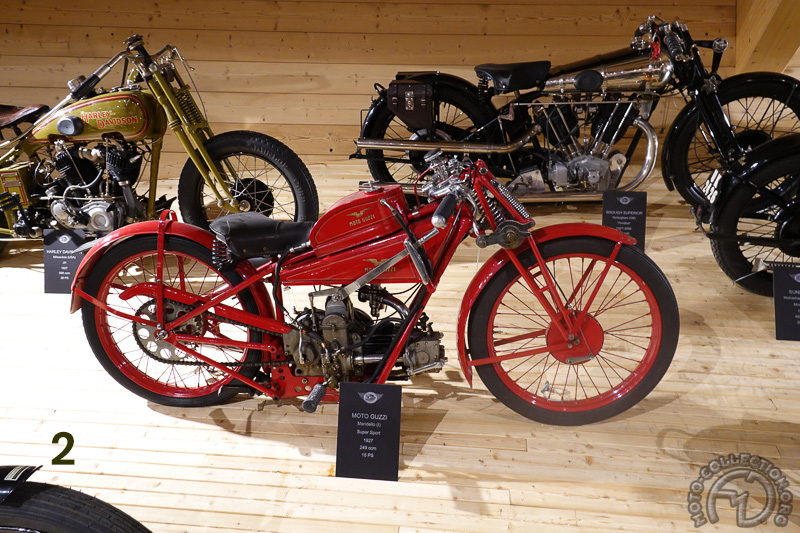

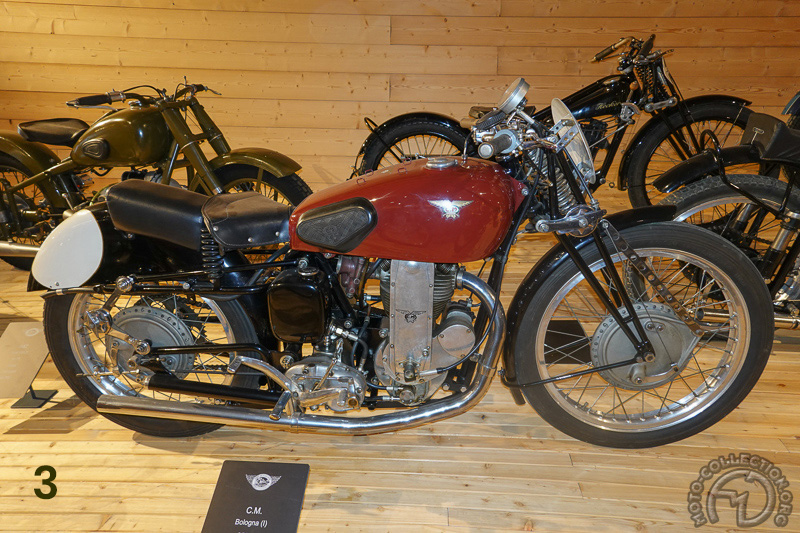

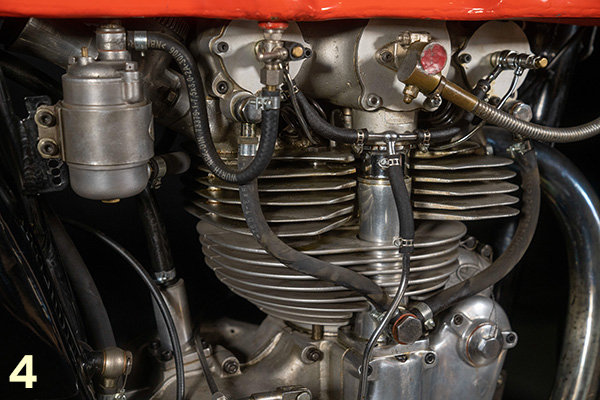

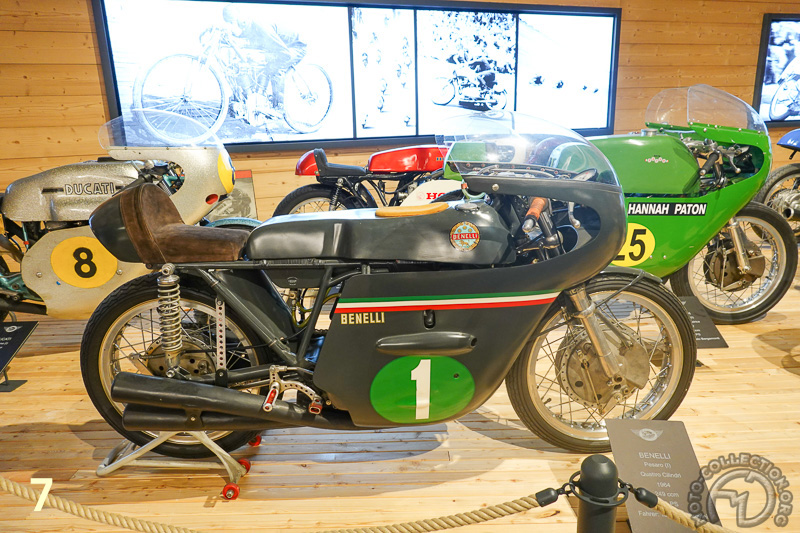

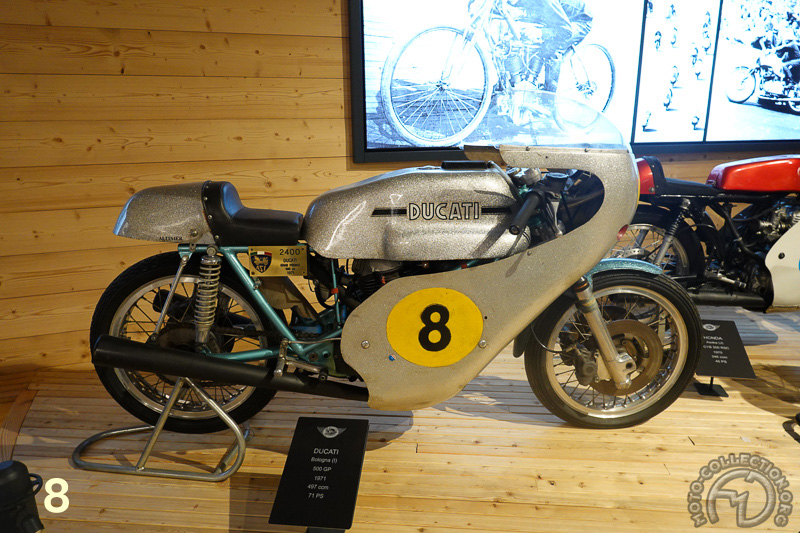

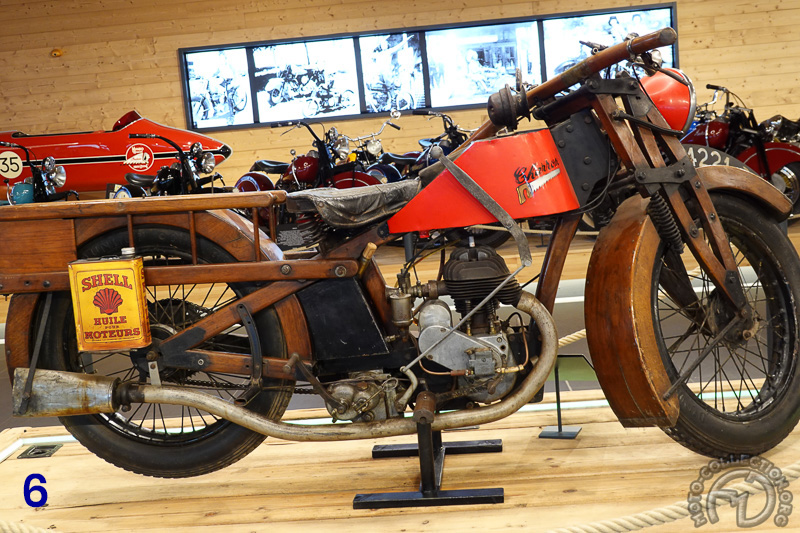

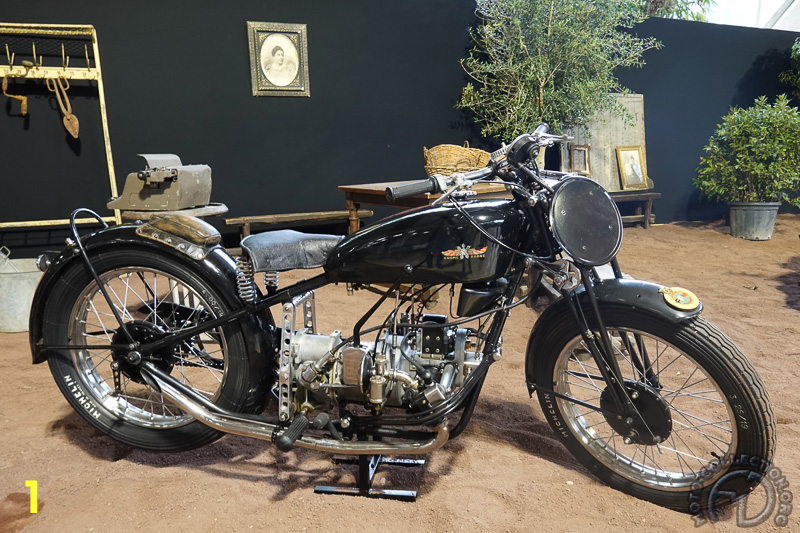

1 : Garelli à double piston 1919. 2 : Guzzi 250 SS 1927. 3 : CM 350 KM 1939. 4 : Parilla 350 Double ACT 1950. 5 : Bianchi 50 Aquilotto 1953. 6 : Parilla 175 de 1960. 7 : Benelli 250 Quattro ex Provini 1954. 8 : Ducati 500 Grand Prix 1971.

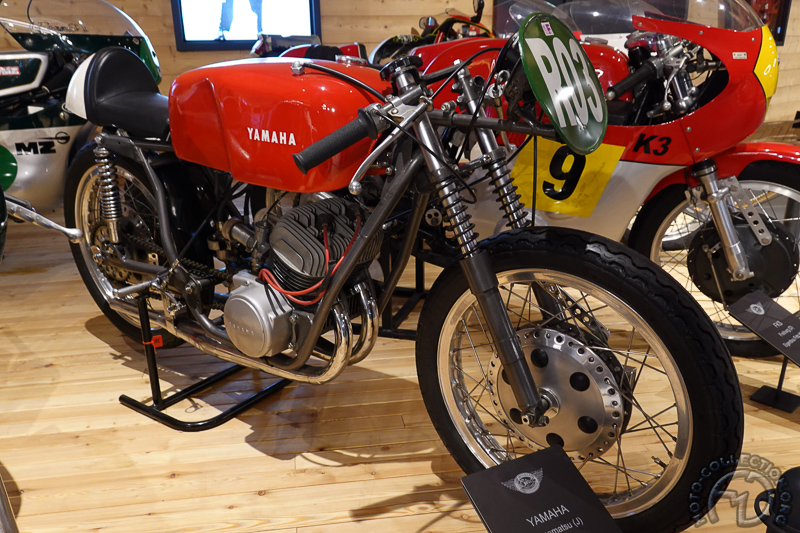

Les japonaises

Vous l’avez deviné, le Top Mountain Museum n’est clairement pas le musée des motos japonaises et l’influence du lieu fait que deux d’entre elles sont à ski : le petit Honda EZ 9 avec son kit incluant chenille arrière et ski avant et l’une des tout premières moto-neige Yamaha 350 de 1964 qui côtoie une non loin rare moto-neige Harley-Davidson. Coté moto on retiendra cette Yamaha 250 TD1A de 1963

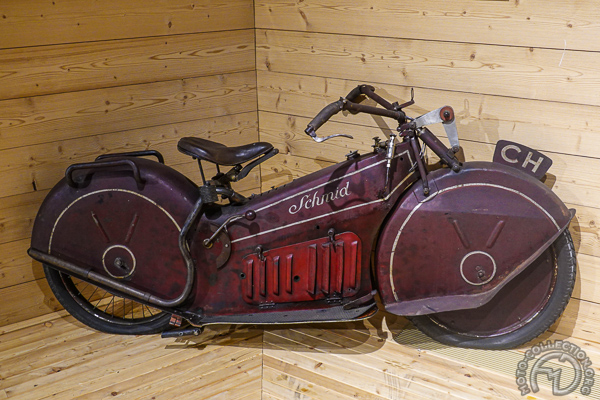

Les suisses

La Suisse n’est pas bien loin, mais pas très présente. Au menu, une rarissime BPR 500 à moteur Moser de 1929, la curieuse Schmid de 1923, la MRD 1400 cm3 des records de Fritz Egli et l’étonnante Peraves Ecomobile créée en 1988.

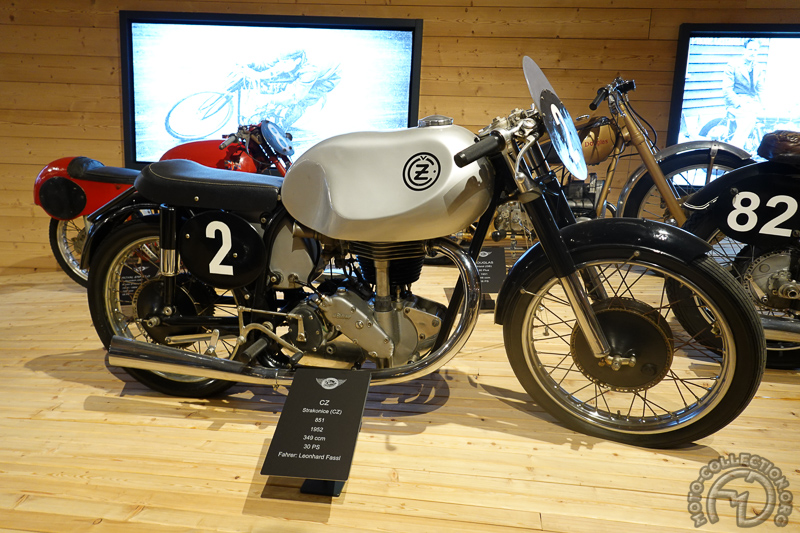

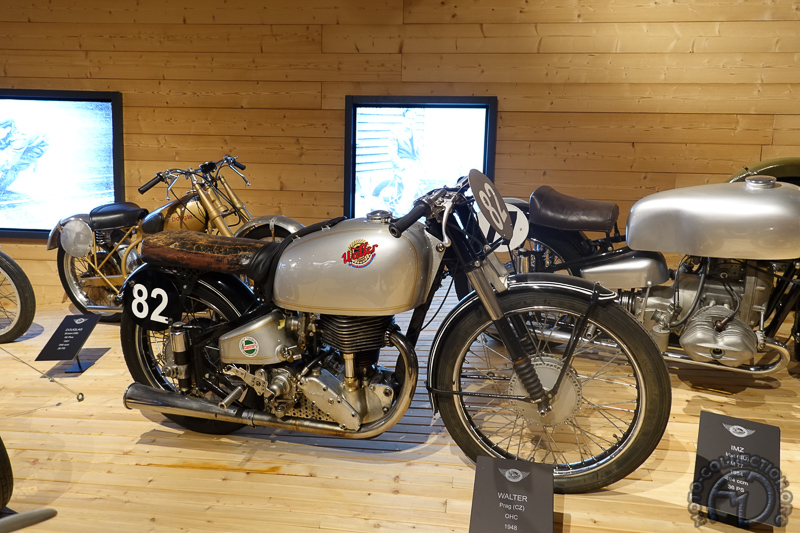

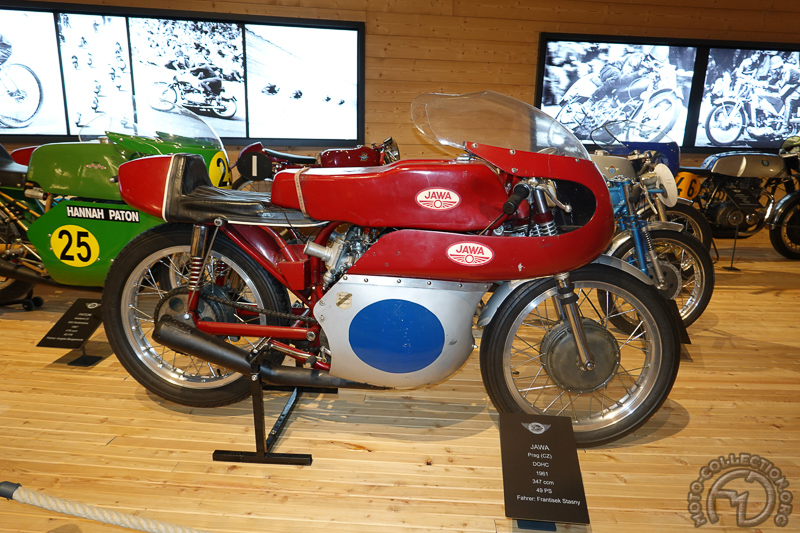

Les tchèques

Parmi les tchèques exposées : Böhmerland 350 de 1937, Walter 350 ACT de 1948 et CZ 350 Grand Prix de 1952 toutes deux conçues par le même Jaroslav Walter, Jawa 250 GP de 1961 et MZ 250 RE de 1961 que j’ai casé la par erreur alors que c’est une Allemande.