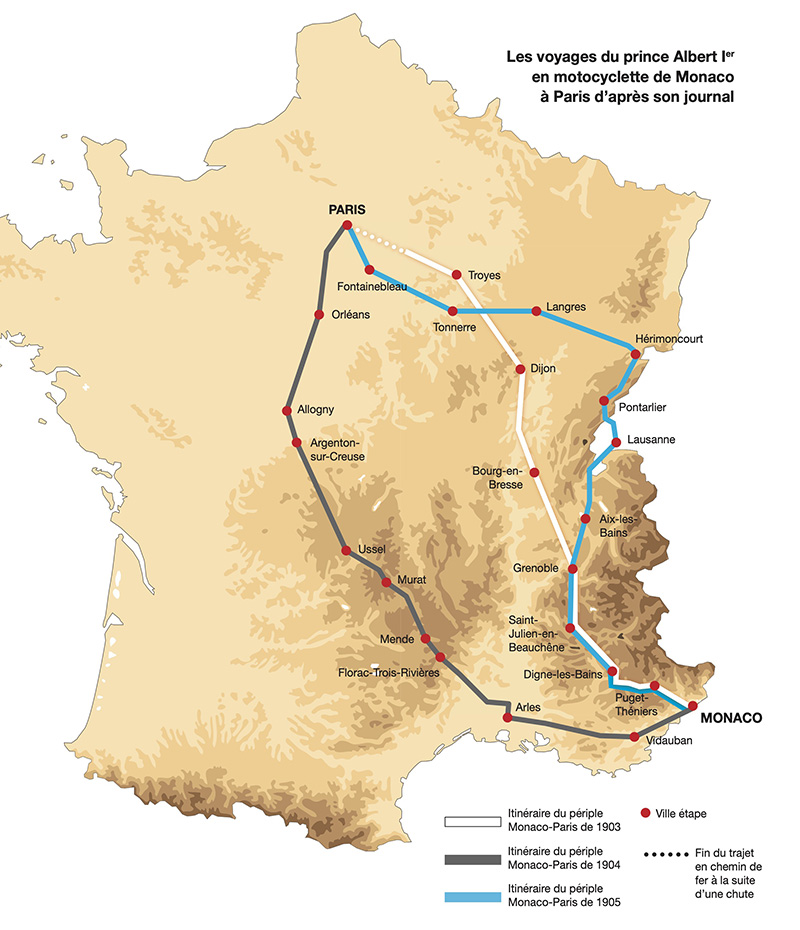

On voit rarement des têtes couronnées ou princières s’illustrer par leurs exploits motocyclistes (bien que nous ayons eu un président qui fit beaucoup parler de lui sur son trois roues MP3) et c’est avec une grande fierté que la Principauté de Monaco publie (sous forme informatique et sur papier) un livret consacré aux nombreux voyages à moto du Prince Albert 1er, un véritable pionnier en la matière, qui s’illustra en particulier par trois Paris-Monaco en 1903, 1904 et 1905.

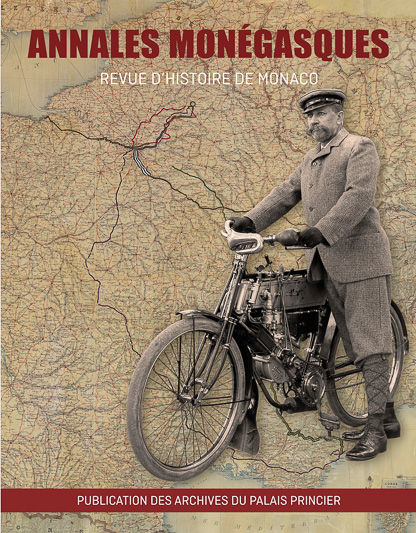

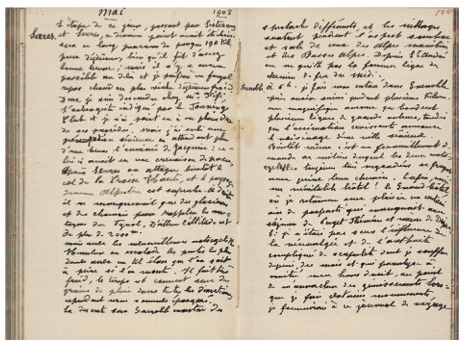

L’article « Carnets de voyage d’Albert 1er de Monaco » sous-titré : Le « tour de France » d’un prince motocycliste à la Belle Époque est paru dans le N° 46 des annales monégasques. L’auteur, Michaël Bloche, conservateur du patrimoine et directeur de la Mission de préfiguration des Archives nationales de Monaco », a effectué un colossal travail d’historien (normal, c’est son métier !) en rassemblant les archives et photos de la principauté et, surtout, tous les journaux tenus par Albert 1er, qui sont un exceptionnel et unique témoignage en langue française des multiples difficultés rencontrées dans les premières années du siècle dernier par les voyageurs au long cours à moto. Albert 1er raconte dans ses notes ses équipées de 1901 à 1919 avec divers types de vélocipèdes (avec quand même un parcours de 150 km en tandem Clément en octobre 1894), et surtout des motos et side-cars.

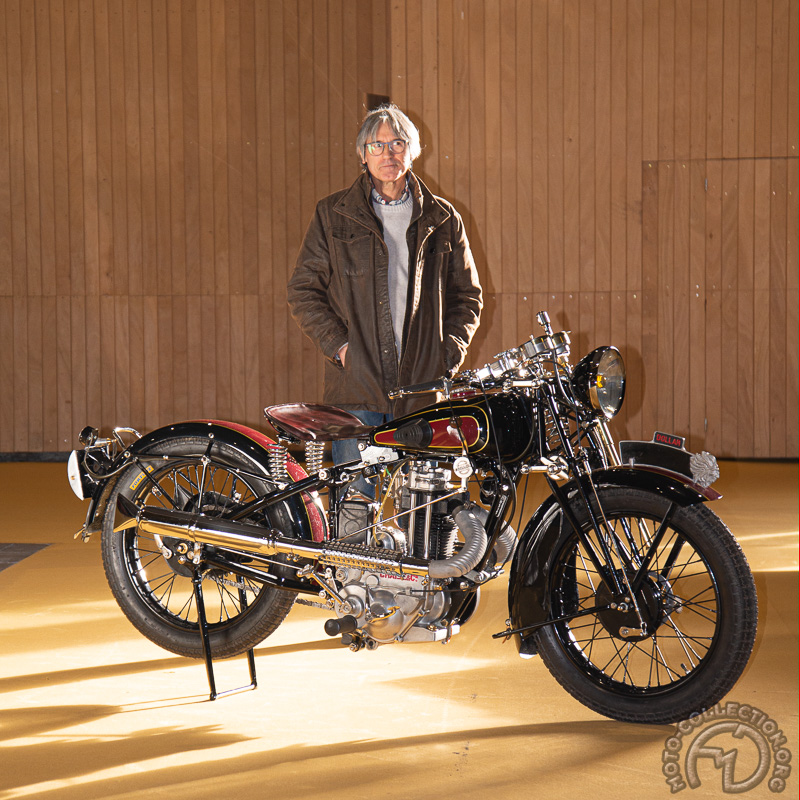

Avec une dignité toute princière, Albert 1er dans les jardins du Palais sur une Autocyclette Clément monocylindre vers 1901. N’allez pas croire pour autant que S.A.S. ne tournait qu’autour des massifs, c’était seulement le seul endroit où l’attendait le photographe car il effectuait ses voyages en solitaire. (archives Palais de Monaco)

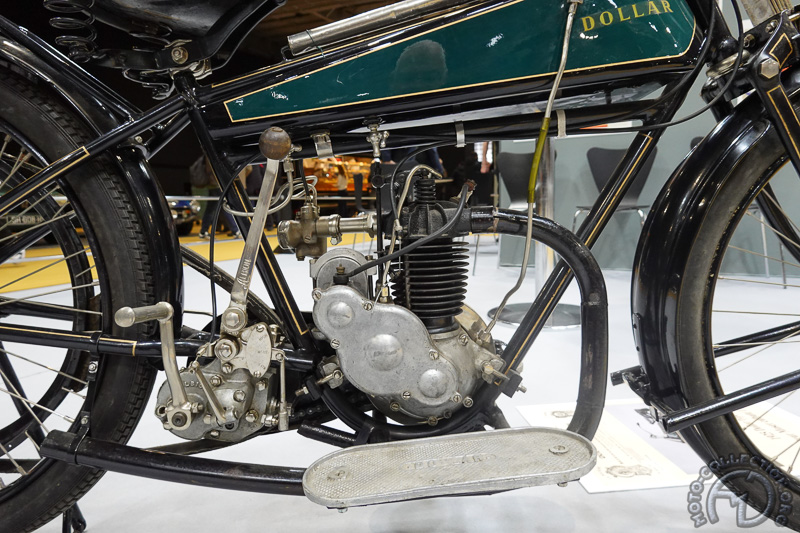

On se rappellera surtout des 3 Monaco-Paris réalisés par le Prince sur sa Humber Beeston 350 cm3 en 1903, 1904 et 1905, avec parfois de grands détours par le Sud-Ouest, la Suisse, l’est de la France, etc. Le prince eut au moins 7 motocyclettes, dont plusieurs Humber, une Motobiciclette Peugeot achetée en 1902 (872,30 F !), un side-car Rover 500 cm3 et des Autocyclettes Clément mono et bicylindre.

Ses fameux Monaco-Paris duraient une à deux semaines, toujours au mois de mai et souvent en solitaire et incognito, avec un mécanicien qui le suivait en général quelques heures derrière. Albert 1er est surtout connu pour ses explorations marines, mais il pratiqua la motocyclette jusqu’à la toute fin de sa vie, par goût de l’effort physique, de l’aventure, du pilotage et de la vitesse, de la mécanique, pour le sentiment de liberté et évasion que cela lui procurait.

Le livret de 175 pages concocté par Michaël Bloche est très abondamment illustré d’une soixantaine de photos d’époque et de nombreuses reproductions de notes, cartes et documents. Il est en vente sous forme papier et en ligne, intégralement ou article par article (3 euros pour l’article de Michaël Bloche), sur le site des Annales monégasques : version papier 30 €, version PDF 10 €.

Les journaux scrupuleusement tenus par Albert 1er sont un témoignage unique des difficultés rencontrées alors par les motocyclistes. (extrait des Annales monégasques)